※この記事のアイキャッチ画像は、DALL·Eで生成しました。

たとえば皆さんが、今使っているものを他の製品に買い換えようと考えるのはどんなときですか?

私たち人間の認識変化とは自然に起こるものです。

様々なメディアやSNSの投稿記事、友人やコミュニティからの刺激など、様々な知覚情報が入ってくることで行動したくなる何かに気付かされるわけです。

こういった自然に起こる認識変化のことを「パーセプションチェンジ」と言います。

今回はこの「認識変化の流れ」に着目してマーケティングの設計図を作りあげる方法について、記事を書きます。

NotebookLMで作成したPodcastのような音声概要です。チームメンバーと共有したい方やお忙しい方、タイパを優先させる方におすすめです!

※漢字や英単語の読み方については、一部誤りもあることをご容赦ください。

この記事のインデックス

消費者行動が複雑すぎて描けない

以前、別の記事で カスタマージャーニー の描き方について書きました。

カスタマージャーニーは、消費者が辿る一連の購買行動について「行動」に焦点を当てて時系列順に並べ、可視化したものです。

もちろん、このマトリクス図に沿って顧客と企業の接点を創造していくことは大切なのですが、現代は認知の経路、商品のバリエーション、販売方法や決済手段が無数に存在しており、顧客の行動を軸として図を描くのはかなり複雑で難しいとも言えます。

実際、米国マーケターの95%がカスタマージャーニーを描けないというアンケート結果があるそうです。

さらに、膨大な数の技術開発企業や販売会社があり、分野ごとの専門家も豊富にいる現代。

認知から購買へ、そして口コミへといった消費者行動の流れを一元管理することは非常に難しくなっているのが実情だと言えます。

それなら認識の変化を考えてみよう

こういった課題の解決策として、消費者行動にともなう“認識・知覚の変化”を軸としたマーケティング・マネジメントの手法として定義されたのが「パーセプションフロー・モデル」です。

カスタマージャーニーは「消費者の行動をたどるもの」ですが、この「パーセプションフロー・モデル」は「消費者の認識変化をたどるもの」です。

また、マーケティングという活動は周囲から理解されるのが難しいものです。

本人は一生懸命頭をグルグルさせて悩んでいるのに、周囲からは「何だかあいつ理屈ばっかりこねてる」と思われがちです。

このパーセプションフロー・モデルを設計すると、マーケティング活動におけるプロセスを可視化することができます。たとえばあなたがデジタルマーケティングを担当されていたとして、自分が今どういった部分を担っているのかが分かりやすくなります。

結果として、周囲との意思疎通やリアルなマーケティング活動や営業活動との密な連携を取りやすくなってくるのです。

このモデルを考案したのは、P&Gのマーケティングに長らく携わった後、資生堂でCMOも務めた音部大輔氏(Coup Marketing Company代表)です。

パーセプションが重要な理由

そもそも、マーケティングとは、人々の認知(アウェアネス)を獲得する所からスタートすると言われています。

しかし、モノや情報が溢れた現代、果たして消費者が認知していないモノはどれくらいあるでしょうか?今や、人々が知っているだけでは、モノは売れない時代となりました。

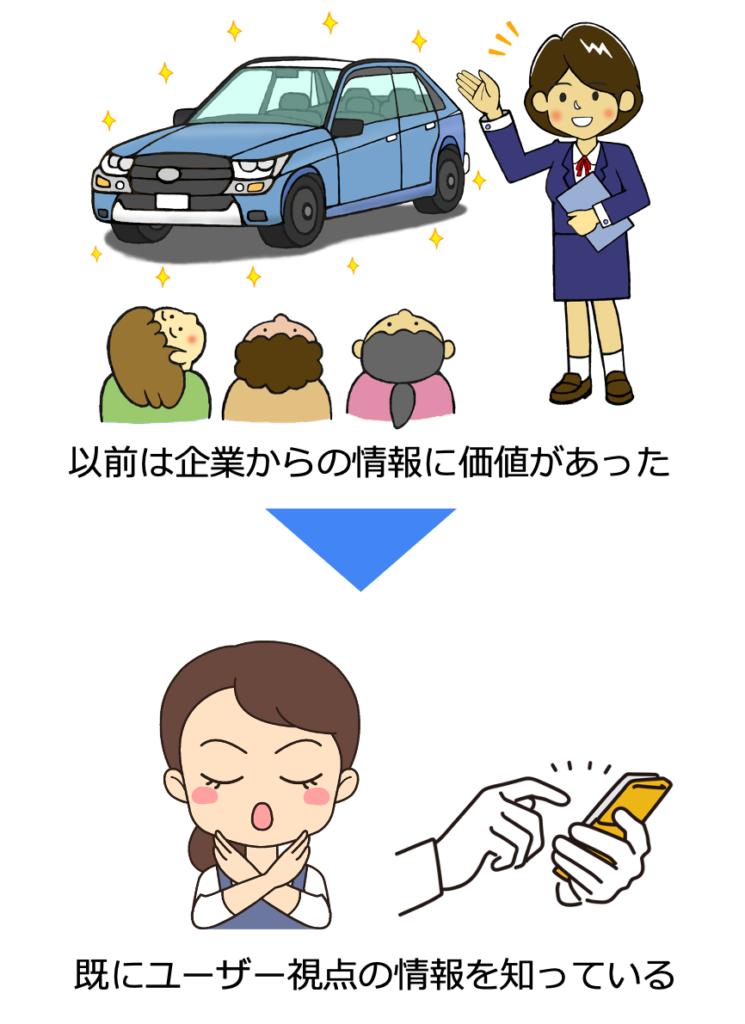

今や、SNSやブログ、動画共有サイトなどで、個人が簡単にユーザー視点の情報を発信できるようになっています。

そのため、企業からの一方的な情報発信には希少性がなくなり、その価値が下がっていると言えます。

むしろ、個人がユーザー視点で発信する情報の方が、消費者にとってベネフィット(便益)があると思われています。

ですから、企業はよりそういったユーザーの視点を意識する必要があり、自社商品について客観的な認識を持つ必要があるのです。

そこで、人々の「認知」ではなく、「モノ事の捉え方が変化するさま」いわゆる認識変化(パーセプション)に注目が集まっているのです。

消費者は時間・財産を消費する対象を選択している

自分の時間や財産を使おうと考えたとき、消費者は常にサイコロを振っています。

消費者の資金や時間は有限ですから、真にいま自分にとって必要なものを選択しなければならないんです。

酷な言い方をすれば、消費者のお財布を取り合うわけですね。

ライバルは「自分と似通った人たちだけ」と考えるのは自分勝手な想像であり、消費者にとっての選択肢はその目的に合わせて多岐に渡るのです。

そのため、その意思決定に自社を選んで欲しければ、確率的に自社の目が出る数を増やすしかないというわけです。

たとえば、

「高級なコーヒー豆は嗜好性の高い商品だから、コーヒー好きのマニアが買うに違いない」

という考え方ではなく

「料理やDIYが好きで、最近何か物足りなさを感じているというユーザーもターゲットになり得る」

「家電やガジェット好きの方が新しい刺激を求めてコーヒーメーカーごと買うかもしれない」

など想像を広げることです。

こうした客観的な視点で商品に向けられる「認識」を理解し、ユーザーベネフィットを探っていくことが、新市場を作る上で欠かせないことなのです。

パーセプションフローの作り方を学ぶ

それでは早速、「パーセプションフロー・モデル」のフレームワークを作ってみましょう。

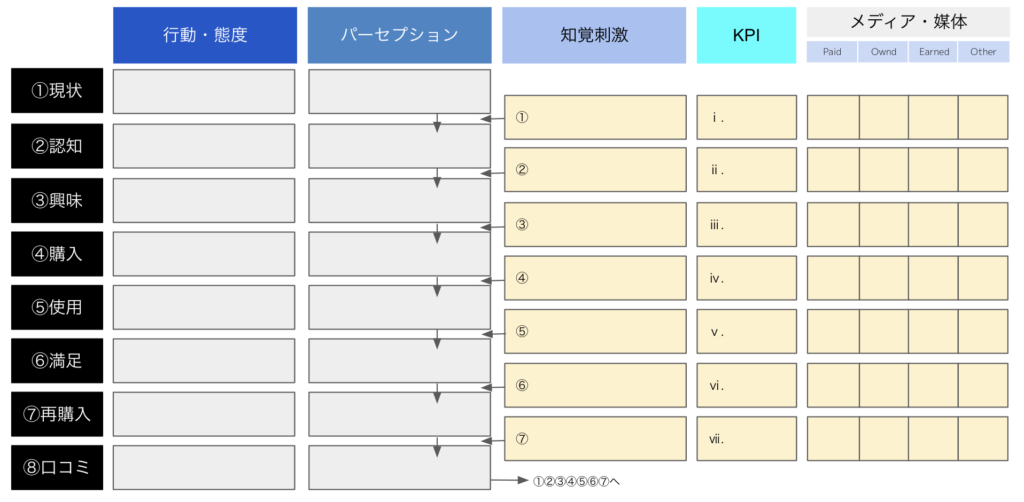

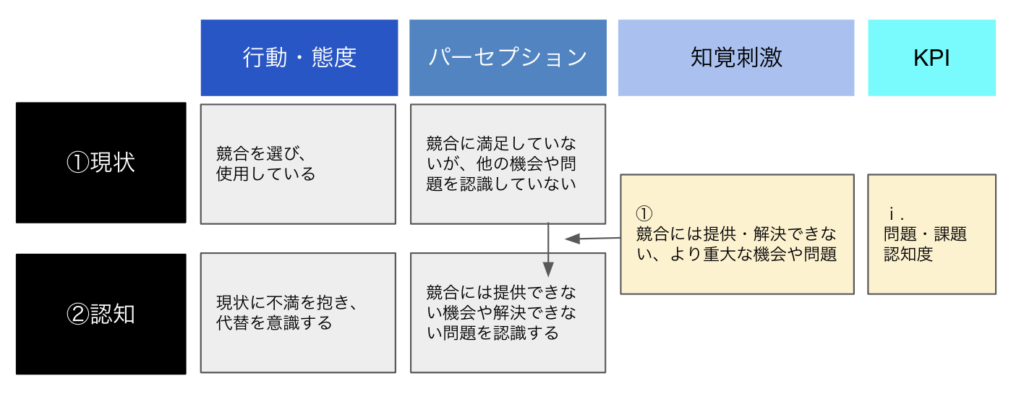

まず、次の通り、消費者側・企業側それぞれの構成要素を決めていきます。

消費者側の構成要素は次の2つです。

- 行動・態度

目的となる行動や態度の変化 - パーセプション

外部の情報や刺激に対する解釈や反応

企業側の構成要素は次の3つです。

- 知覚刺激

認識変化をもたらす刺激は何か? - KPI

質的・量的な目標は? - メディア・媒体

効率的に刺激を与える情報伝達手法何か?

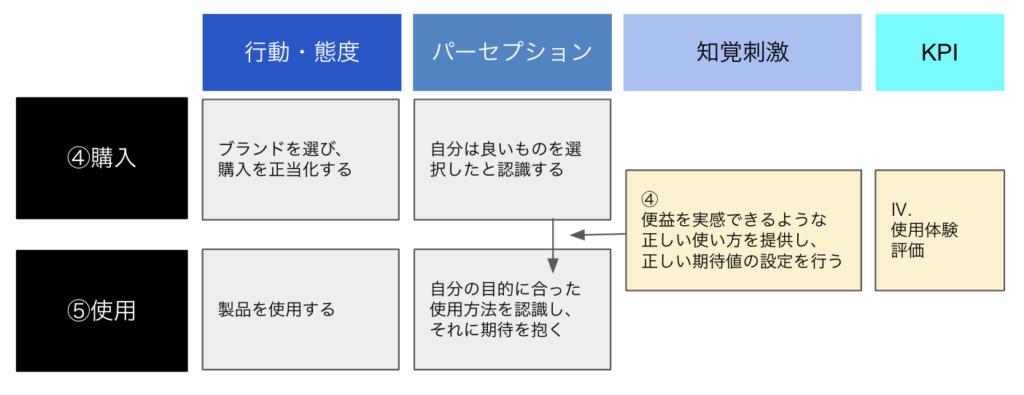

そして、消費者の状態変化を次の8段階に分け、刺激策を考えます。

- 状態:今どうしている?だからどんな情報を見せる?

- 認知:どんなベネフィットを訴求する?

- 興味:どうやって買ってもらう?

- 購入:期待値に合った体験は?

- 使用:ベネフィットに合った使い方は?

- 満足:さらなる自己実現を目指してもらうには?

- 再購入:コミュニティやフォロワーへ発信してもらうには?

- 口コミ:次のサイクルへ

また、メディア・媒体はどんなものを使うか、それぞれの地点で作戦を練ります。

- ペイドメディア

TV、ラジオ、雑誌、新聞広告、Web広告、交通広告などの有料媒体のことです。 - オウンドメディア

自社サイト、自社SNSなど、自社で運用・管理するメディアです。 - アーンドメディア

インフルエンサーや芸能人など信頼性の高い第三者を媒介し、PRや宣伝するメディアです。 - その他メディア

SNSのようなシェアードメディアやポータルサイトが発信する2ndメディア口コミを利用する CGM(コンシューマージェネレーテッドメディア)などがあります。

それぞれの項目をマトリックス図に表すとテンプレートはこんな感じです。

消費者の状態からスタートし、そこから認識の状況を読み解き、そこにどんな刺激(課題提起)を与えればどうなるかといった順番で施策を立案していきます。

別の言い方をすると、乗り換えるきっかけやそれを購入する口実(買ってもいい理由)を提起してあげるわけです。

皆さんも会社で欲しい物があるのに、上司が中々取り合ってくれないという経験があるのではないでしょうか?

これは何も会社に限ったことではなく、個人でも心のなかに同様の葛藤が起きているのです。

その背中を押すためには、それ相応の理由が必要だということです。

これを消費者の状態変化に合わせて考案し、実行していきます。

それぞれの地点でKPIを設定していますから、その施策が現在どんなレベルでどの程度進捗しているかが可視化されるわけです。

口実になるのはベネフィットの大きさ

消費者に「この商品に乗り換えれば、○○のようになれる」といったことを想起させるには、そこへ至る具体的な想像力を持ってもらうことが必要です。

その想像力を最大化させる方法が便益(ベネフィット)を感じさせることです。

ベネフィットには次の通り、いくつかの種類があります。

- 機能的ベネフィット

商品やサービスの基本的な便益。「○○に優れている」「○○機能が良い」など。 - 情緒的ベネフィット

そのブランドに感じる便益。「かっこいい」「おしゃれ」「クール」など。 - 自己表現ベネフィット

そのブランドを買うことで満たされる自己欲求を満たすこと。「○○のようになりたい」「○○に似ていると思われたい」など。 - 社会的ベネフィット

自分が憧れるコミュニティに属したいという欲求を満たすこと。「○○の部類と思われたい」「いい人、優れた人だと思われたい」「お金持ちだと思われたい」など。

消費者にこういったベネフィットを想起させ、それをブランドと紐付けすることが最も重要な施策となるはずです。

たとえば、いつもスターバックスコーヒーに通う人々、新商品が発表されればアップルストアに行列を作る人々。

いずれも機能的なベネフィットよりも、情緒的なベネフィットや自己表現ベネフィット、さらには社会的ベネフィットを満たしている人々です。

そしてこの中でも、最も長く継続性を生むのが社会的ベネフィット(ソーシャルベネフィット)です。

FacebookやTwitter、Instagram、TikTokなどのSNSがこの部類に入ると思います。

SNSで「いいね!」をたくさん獲得したり、多くのフォロワーを獲得したりすれば、そこへ投資した時間や手間は大きなベネフィットとなってユーザーに帰ってきます。

さらにそれを継続することでもっと便益を得られると、過去の投稿やもっと他のユーザーを獲得することを訴求してきます。

あれはまさに、ユーザーに継続的に知覚刺激を与えているのです。

マーケティングのコンバージョンを明確化

「パーセプションフロー・モデルを設計するとマーケティング活動におけるプロセスを可視化することができます」と書きましたが、その測定のために大切なKPIについて書きます。

そのためには地点ごとに コンバージョン(CV)を測定していきます。

もちろん、消費者のアンケートや市場調査をセットとした方法です。

- 現状→認知

問題・課題認知度 - 認知→興味

ブランド認知度/自社製品の便益への関心度/対象製品を目的とした来店率/クーポン配布数など - 興味→購入

購入率/市場購買データ - 購入→使用

使用体験評価 - 使用→満足

製品満足度 - 満足→再購入

再購入率/サービス継続率/再購入頻度・価格・量など - 再購入→口コミ

NPS®/推奨意向度/共感度/SNSシェアの数など

こういったコンバージョンをパーセプションフローを使う前と使った後で測定します。

たとえば、BtoCなら消費者アンケート、BtoBなら顧客企業アンケートを実施することである程度の状況が見えてきます。ポイント等のインセンティブを使えば、今ならウェブで簡単に取得することが可能です。

また、自社で オウンドメディア を運営されていれば、現状から認知、認知から興味への移行はウェブデータの解析で図ることもできます。

目的は公に正しい数値を取得することではなく、施策を実施する前と後でどう変わったを理解し、そこから成功法を導き出すことです。

成功のワークフローを導き出す

このパーセプションフローを使って多くの自社プロダクトを分析してみることをお勧めします。

その繰り返しで、どんな状態のターゲットにどんな手法を用いたことが成功に繋がったのか、徐々に浮き彫りになってきます。

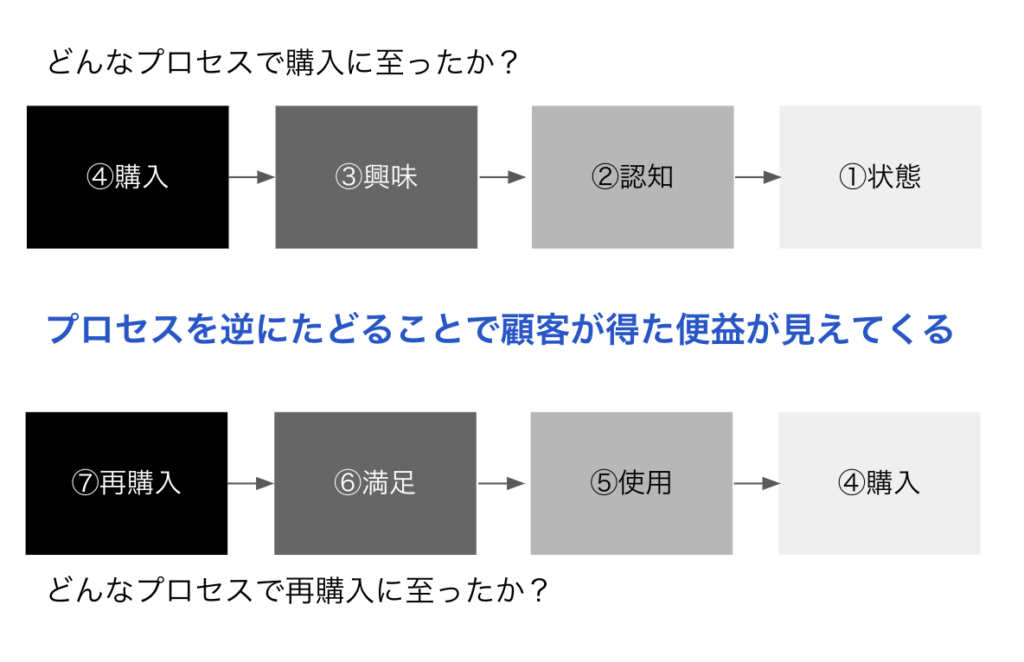

まず、④の購入の段階から逆算していけば、過去に成約に結びついたワークフローを見つけ出すことができるはずです。

また、⑦の再購入の段階から逆算していけば、LTV の高い顧客はどんな人で、そこにはどんな便益が効果的であったかが分かるはずです。

会社というのは、成功が続いている段階では感覚的に「すべてちゃんとできている」と考えがちです。そのため、せっかく過去に成功した事例を感覚値でしか認識しておらず、なぜそこに至ったのかがきちんと分析されていないのです。

業績が悪くなってから慌てふためいて、感覚値で過去にやった手法を繰り返してみても、そこには正しい顧客のベネフィットは不在の場合が多いのです。

そうならないためにも、できるだけ日頃の様々な履歴をデータ化し、そこから顧客特性や市場特性を分析する癖をつけることが大切です。

もちろん、顧客の便益は時代と共に、それを取り囲む市場と共に変わっていくものです。

パーセプションフロー・モデルにたどり着くような方々には釈迦に説法かもしれませんが、マーケティングの基本に何度も立ち返って、戦略を見直すことも重要なプロセスかもしれません。

当社では顧客接点の拡大からWEB販促の代行、ご担当者の育成、CRMやMA等のツール導入まで、一貫したマーケティングコンサルティングを提供しております。