NotebookLMで作成したPodcastのような音声概要です。チームメンバーと共有したい方やお忙しい方、タイパを優先させる方におすすめです!

※漢字や英単語の読み方については、一部誤りもあることをご容赦ください。

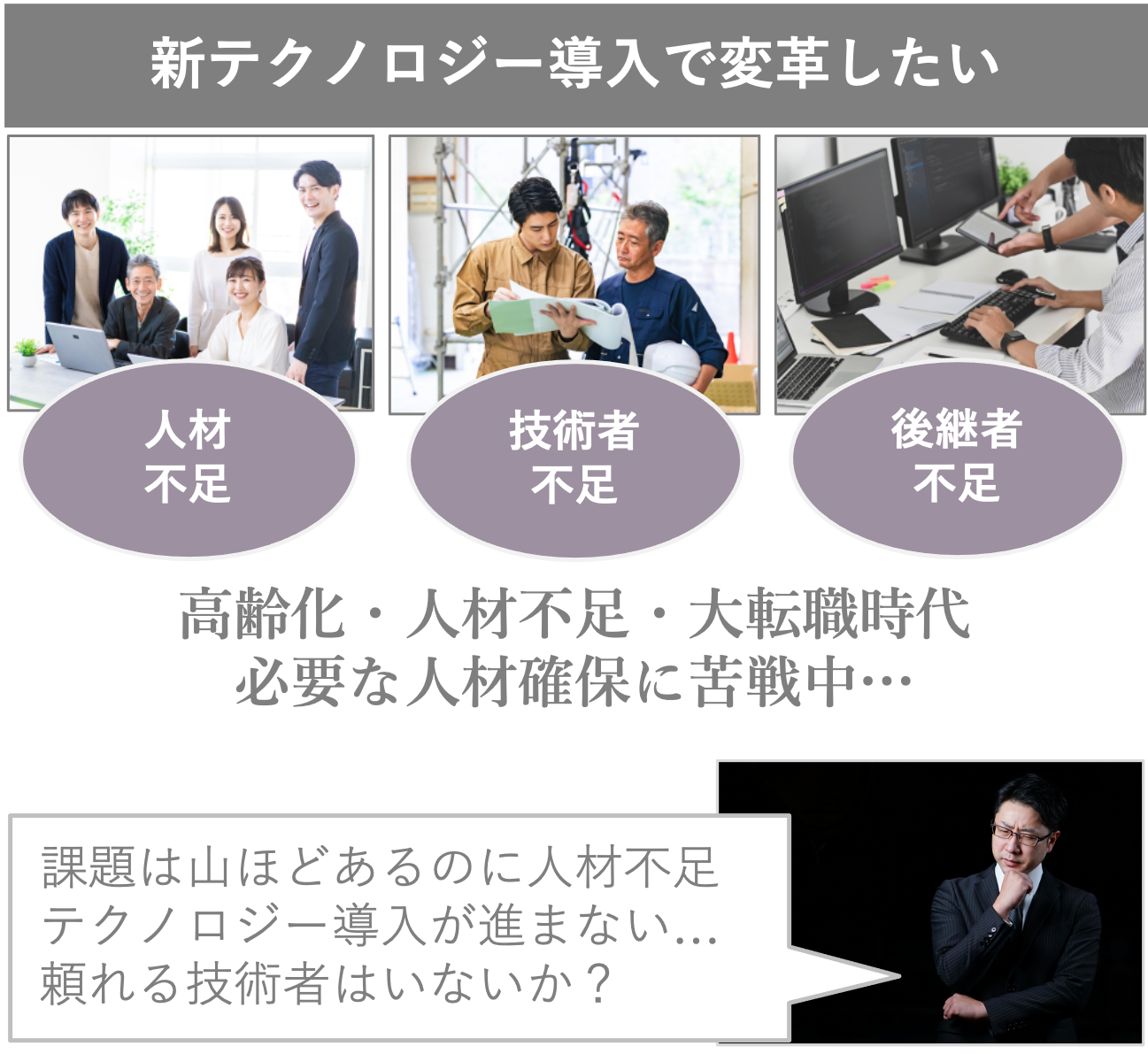

Issue

現在、我が国の多くの企業が人材不足やデジタル化の課題に直面しています。特に中小企業では、これらの課題が深刻な状態にあります。市場は、企業が提供する既存のサービスに対してデジタル化の対応を求めていますが、すべての企業がこの要求を満たせているわけではありません。

テクノロジー分野では、各種技術に精通したエンジニアが不可欠であり、そのビジネス展開にはそれを顧客に選んでいただくために必要なプロセスを設計し、成果をもたらす人材が求められます。どちらの領域も、広範な視点を持つことが大切です。

現在デジタル化における格差が生じているのは、技術とビジネスの両面を統合し、成果に結びつける人材が不足しているためだと考えています。

当社の事業は複数の技術を統合し、コストパフォーマンスに優れた高品質なデザインを提供するシステムインテグレーションに加え、それらの製品を通じて顧客層を広げるためのマーケティングサポートです。

「プロダクト開発」から「マーケティング」、そして「デジタルを活用した業務効率化」までをサポートすることで、産業自体を新たな領域へと導く産業変革「IX(Industrial Transformation)」を実現し、企業が持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出すことが、私たちが提供する価値です。

技術部分を当社やパートナーが請負う場合は、そのプロジェクト実現の可能性について入念な調査・検討(フィジビリティスタディ)を実施します。PoCはこのプロセスの後段階にあります。

今後これらの事業を展開し、将来は OBM支援(Original Brand Manufacturing)事業として成長させていく考えです。

当社のコア・ビジネス

- 成長戦略及び技術コンサルティングによる企業価値・プロダクト価値の向上

- 成長エンジンとなる独自製品・サービスの開発支援

- 戦略適応人材のリスキリング支援

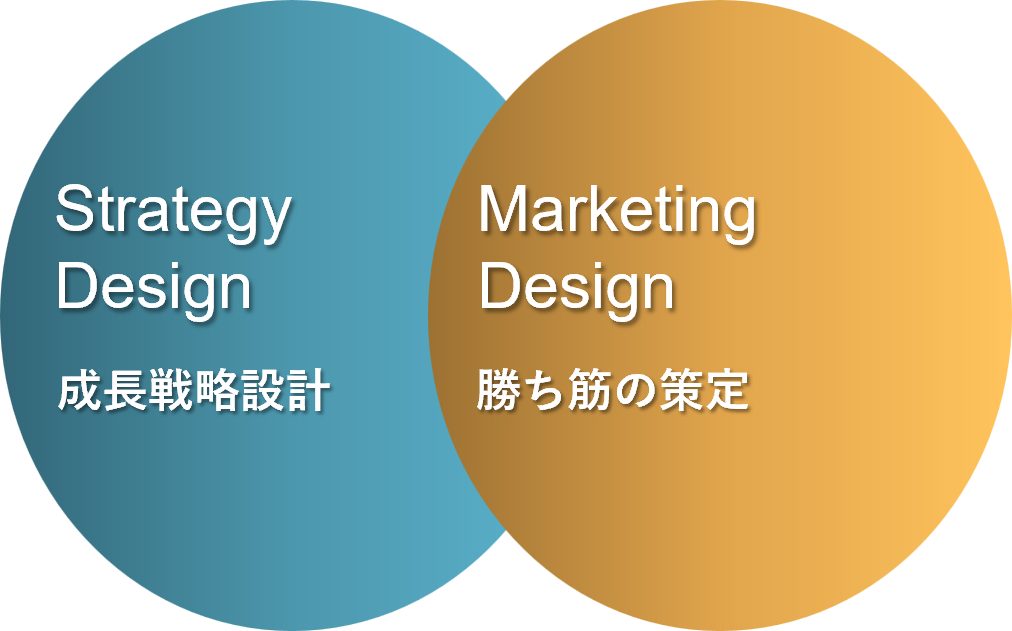

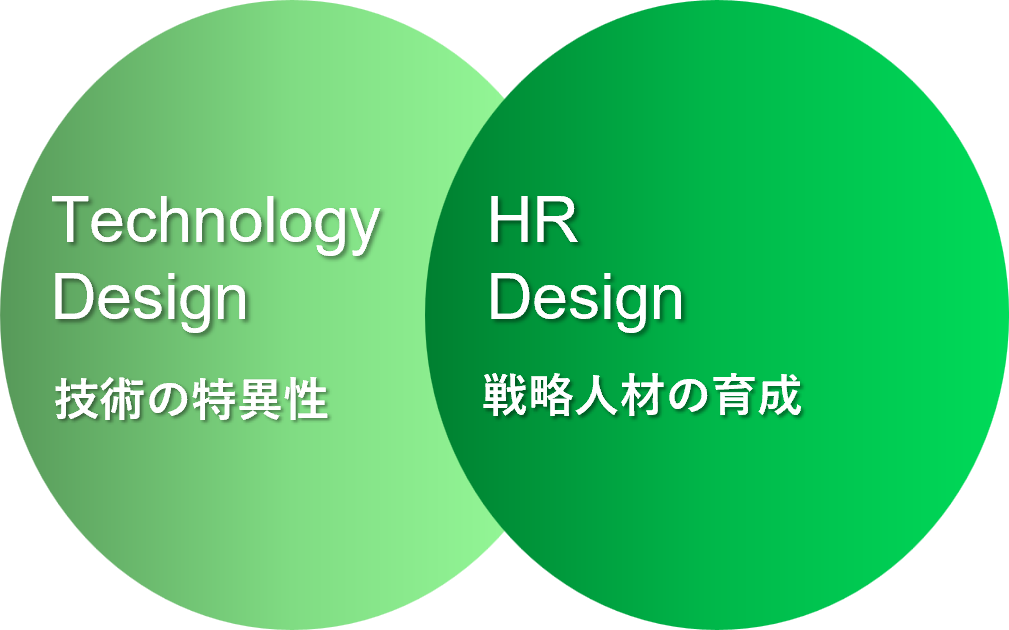

4つの Core Competence

- Strategy Design

戦略ドメイン策定支援 | ブランド構築・再構築支援 | Promotion支援(紙媒体・WEB・SNS) - Marketing Design

製品・サービス開発支援 | インテントセールス組織構築支援 | MA・CRM導入・運用支援 - Technology Design

技術支援・開発支援 | 外部人材との協業支援 | ネットワークの設計・運用支援 | サーバーシステムの構築 | リモートメンテナンス環境構築 - HR Design

DX・ICTリスキリング支援 | ネットワーク技術者育成 | サーバー設計・構築技術者育成 | 生成AI活用人材育成 | フロントエンドエンジニア育成

私たちが向き合うべき課題

我が国の生産年齢人口は1995年をピークに減少し始め、2050年には2021年と比較して29.2%減の5,275万人になる見込みです。(令和4年度総務省情報通信白書より)

生産年齢人口の減少は、労働力不足や国内需要の減少による経済規模の縮小など、多くの社会的・経済的課題を深刻化させています。

特に中小企業はこの影響を大きく受けています。中小企業および小規模事業者は、全国で3,000万人以上の雇用を支え、我が国経済の支柱と言えます。

これらの深刻な課題に対処するには、ICTを活用した労働生産性の向上と多様な働き方の推進が急務です。

ロボットやAIの活用、テレワーク、サテライトオフィス、クラウドソーシングの推進などが目標ですが、これらを実現するには、現在の業務プロセスの可視化と、デジタル化による業務改善や効率化の可能性を模索するシミュレーションが必須です。

これらの課題に取り組み、解決を図ることで、新しい世代と共に未来を切り開いていきます。その成果を通じて、持続可能な社会の形成に貢献していくことが私たちの目指すところです。

Purpose

なぜパーパスを重要視するのか?

顧客は新しい価値を求めている

長年、商品を選ぶ基準は「機能的価値」でした。しかし近年、顧客の関心は変化し、機能的価値だけでは物足りなくなっています。

今注目されているのは、商品を提供するブランドの「存在意義(ブランドパーパス)」です。企業やブランドへの「共感」が、顧客の購買決定を左右する時代になりました。

グローバル化が進む中、コスト力やスピードで海外企業に勝つのは容易ではありません。しかし、世界で「日本人らしさ」への注目が高まっているのも事実です。日本企業は、この強みを活かし、独自のサービスや製品で勝負すべきです。例えば、製品の信頼性や細やかな機能性など、日本らしい価値をアピールすることで、顧客の共感を呼ぶことができるでしょう。

そのためにも、企業は自社の存在価値を深く掘り下げ、社会に提供できる価値を明確にする必要があります。

人々の共感は人生のステージ、環境によって異なる

同じような機能を持つ商品やサービスを選ぶとき、消費者は環境問題、個人情報保護、人権問題などに積極的に取り組むブランドを好む傾向があります。

消費者の関心は、年齢やライフステージ、置かれている状況によって変化します。

例えば、20代前半の単身者は「ありのままの自分を受け入れること」に共感しやすい一方、出産や子育てを経験した人は「自分の気持ちを理解してほしい」という共感を求めるようになります。

また、時間に余裕のある人や専業主婦は、忙しい人に比べて社会問題への関心が高く、商品やサービスの背景にある理念やこだわり、社会貢献性などを重視する傾向があります。

つまり、人が共感するものは、その人のライフステージや置かれている環境に大きく影響されるということです。

世代交代が企業文化を変化させる

ブランドパーパスを購買の決め手とする傾向は、特に若い世代で顕著です。

1980年から1995年生まれのミレニアル世代は、デジタル技術の進化を体験してきた世代です。彼らは成長期に検索エンジン、携帯電話、インスタントメッセンジャーなど、様々なデジタル革新を経験しました。

一方、1990年代後半から2000年代初頭生まれのZ世代は、デジタルネイティブ世代です。高速インターネット、スマートフォン、動画配信サービス、電子書籍、ゲーム機などは彼らにとって当たり前の存在であり、特にSNSはコミュニケーションツールを超えて生活の一部となっています。

これらの世代は、共感したブランドのメッセージをSNSで積極的に発信したり、クラウドファンディングに参加したりする傾向があります。彼らは、商品やサービスに共感することで、そのブランドを応援するような消費行動をとるのです。

そして、次の世代はAIネイティブ世代です。幼い頃からAIに触れ、その恩恵を受けて育ってきた彼らにとって、AIは単なるテクノロジーではなく、生活に欠かせないパートナーのような存在です。だからこそ、AIを開発・提供する企業の倫理観や社会貢献性、つまりブランドパーパスへの共感は、これまで以上に重要視されます。

彼らにとって、製品の機能性はもちろん重要ですが、ブランドパーパスへの共感はさらに重要視されます。

企業は世代交代とともに変化していくものです。将来の企業文化は、トップダウンで社員の行動を縛るのではなく、社員一人ひとりが企業理念やビジョンに共感し、自ら考え、主体的に行動できる組織へと変わっていく必要があるでしょう。

長くなりましたが、私たちはそうした組織への変革を陰ながら応援したいと考えています。

当社の記事が「freelance hub」で紹介されました

フリーランスエンジニア・クリエイター向けの案件情報を発信している「Freelance hub(運営会社:レバレジーズ株式会社)」さんのサイトで、当社Business TIPsの中から「【ChatGPTを知りたい方必見!】AIにブログ制作を手伝ってもらいました」をご紹介いただきました。

掲載記事はこちら

freelancehubの案件一覧