※この記事のアイキャッチ画像は、DALL·Eで生成しました。

これまで特に興味がなかったものに対して、突然興味を持ち、衝動的に購入してしまった経験はありませんか?

恐らく、購入に至った理由は、自分の関心事やこだわりと、商品の機能やイメージが上手くマッチしたからではないでしょうか。

NotebookLMで作成したPodcastのような音声概要です。時短でブログの概要を把握していただくことができます!

この記事のインデックス

消費者の購買行動プロセス

関心の高い商品に対しては、自らインターネットで情報を調べたり、店舗を訪れて実物を見たりするでしょう。また、他の商品との比較検討を行い、購入後に満足していれば、知人に推薦したり、SNSで共有したりすることもあるでしょう。

日用品や消耗品の場合は、その商品を何度もリピート購入することになるでしょう。

関心が高いものに対しては、多くの人が上記のような行動を取りますが、逆に関心がないものに対しては、情報を収集することすらせず、他人の推薦があっても興味を示さないことが多いです。

これまで述べたことは当たり前の事柄かもしれませんが、商品を提供する側になると、これら基本的な点を見落としやすいものです。

消費者は常に、より良い商品を求め、失敗のない購入を望んでいます。

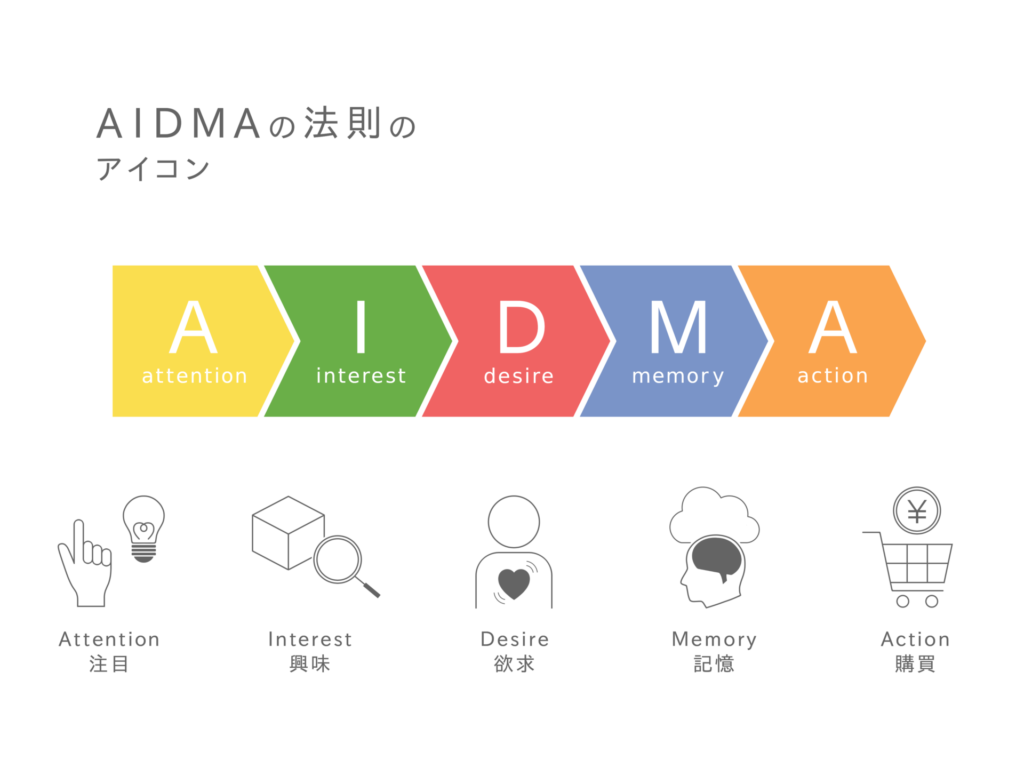

マーケティングでは、消費者の購入行動を「AIDMA(アイドマ)」や「AISAS(アイサス)」のモデルで分析します。

「AIDMA」は1920年代から存在する、消費者の行動を示す原則です。

このモデルでは購買行動を「注意(Attention)→興味(Interest)→欲求(Desire)→記憶(Memory)→行動(Action)」の5段階で説明しています。

しかし、インターネットの普及により、最近では「AIDMA」より「AISAS」のモデルがよく用いられます。

「AISAS」モデルは消費者の購買行動を「認知・注意(Attention)」→「興味・関心(Interest)」→「検索(Search)」→「行動(Action)」→「共有(Share)」の5段階で描きます。

さらに、「AISCEAS(アイセアス)」は購入後のレビューやSNSでの共有を、「AIDCAS(アイドカス)」は購入後の満足度とリピート購入を高める要素としてそれぞれ加えたモデルも存在します。

重要なことは”自分ごと”として記憶してもらうこと

消費者の購買行動は、「情報処理」と「購買意思決定」という2つのプロセスに分類されます。

ただし、情報処理プロセスで消費者が情報を「自分ごと」として認識しなければ、購買意思決定プロセスに進むことはありません。

情報を認知し、一定の理解を示した後、消費者はその情報が自分にとって関連があるかどうかを判断します。この情報が自分に関連がある「自分ごと」と認識されたとき、初めて記憶に残ります。

情報を「自分ごと」として受け取ることをマーケティングでは「関与」と呼びます。これは、ユーザーのエンゲージメントを高めることとも言えます。

例えば、同じタオルを知った2人の消費者がいるとします。一人は「タオルは最低限で十分」と考え、もう一人は「肌触りの良い高級タオルが欲しい」と考えるかもしれません。

タオルへのこの興味やこだわりの度合いを「関与」と呼びます。

関与度は個人の好みによって異なりますが、商品や商品カテゴリーの特性によっても高低が変わります。

スマートフォンを通じてSNSやネット検索を利用することで、消費者は自分の興味やこだわりに合った情報に迅速にアクセスできるようになりました。結果として、関与度の高い情報に触れる機会が増え、関与度の低い情報は記憶に残りにくくなっています。

このため、マーケティングでは自社商品に対する消費者の関与度を高めるための施策が重要となります。

高関与度商品と低関与度商品

高関与度商品と低関与度商品には、それぞれ次のような特徴があります。

高関与度と低関与度の分類

高関与度商品の特徴には、高価な商品や社会的ステータスを象徴する商品が挙げられます。消費者は住宅、自動車、宝飾品などの購入時に複数回店舗を訪れ、インターネットや知人からの情報を広く収集し、慎重に比較検討します。

最近は高級品だけでなく、環境、教育、健康、ジェンダー平等など持続可能な社会(SDGs)に貢献する商品やサービスも社会的ステータスが高いと見なされる傾向にあります。

次に、「多頻度購買商品」は使用者の嗜好に合致することで何度もリピートされます。タオルを例にとると、使い心地に満足したら何度も再購入します。また、ラーメンのように個々の店にこだわりがある食品の場合、気に入った店を繰り返し訪れることがあります。

結論として、失敗を避けたいという強い願望やこだわりが強いほど、商品は高関与度とみなされます。これらの基準を満たさない商品は、低関与度とされます。

低関与度商品を高関与度商品にシフトさせる

消費者がブランドや機能性に深く考えずに購入する商品の関与度を高めるには、どのようにすれば良いでしょうか?

以前述べたように、多頻度購買商品は高関与度商品になり得ます。これは、何度も購入することで関心が高まるからです。

例えば、毎日スーパーで納豆を購入する際、最初は価格が低く人気のあるものを選びがちですが、これは低関与度商品の例です。

しかし、何度も納豆を購入するうちに、「隣にある少し高価な納豆との違いは何だろう?」「次は別の品を試してみようか」といった考えが生じます。

納豆というジャンルに何度も触れることで、納豆への理解が深まります。

これにより、納豆に関する知識が増え、消費者は自分の好みに合わせて選ぶようになり、商品への関与度が高まります。

マーケティングを通じてこれを能動的に実現する方法として、商品やサービスの露出を増やす手法があります。

納豆への興味が深まるのは、提供される情報量が消費者の既存の知識を超えるからです。興味の薄い事柄に対しては、既知の情報で判断する傾向があります。しかし、商品がメディアで取り上げられたり、新しい体験を提供することで、消費者は新たな関心を持ち始めます。

つまり、マーケティング戦略として、低関与度商品には以下が効果的です:

- 商品やサービスの露出度を高め、消費者の注意を引く。

- 商品やサービスのブランドイメージを確立する。

人の基本的欲求にフォーカスする

マーケティング戦略を立案する際、消費者の基本的な欲求に対応する施策を意識することは不可欠です。

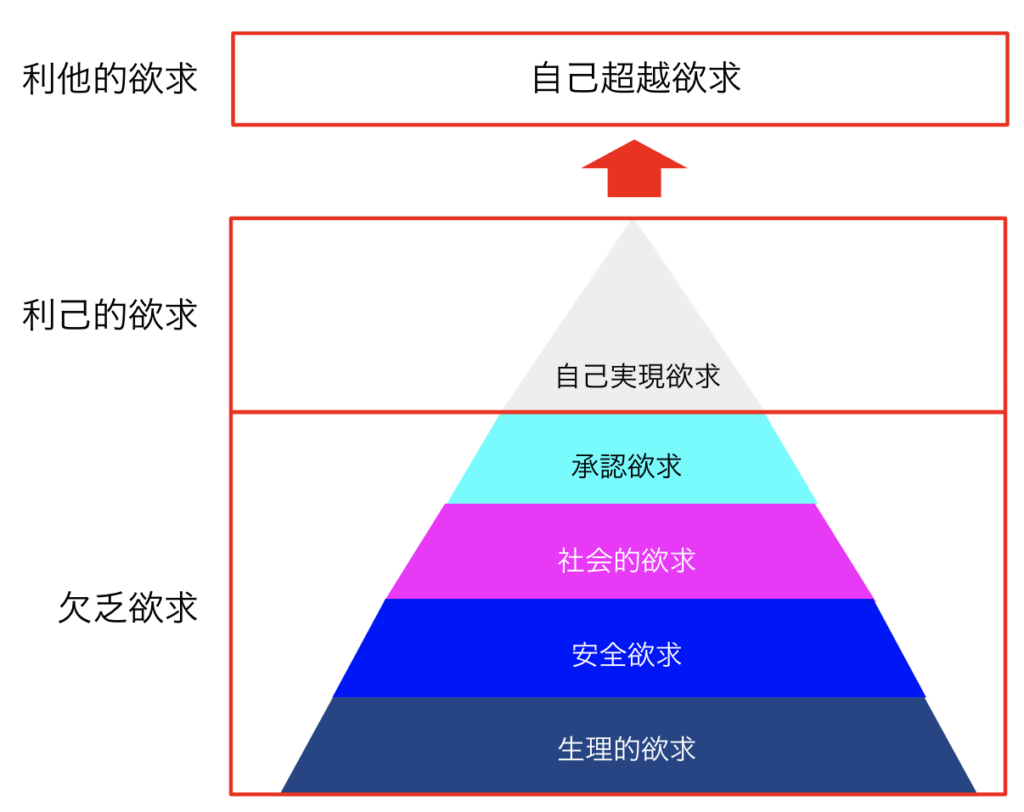

「マズローの欲求5段階説」についてご説明します。心理学者アブラハム・マズローによると、人間は自己実現へと向かって絶えず成長する存在であり、彼は人間の欲求を5段階に分けて理論化しました。

人間の欲求は5段階に分類され、下の段階の欲求が満たされると、次の段階の欲求を満たそうとする行動を取ります。

最下層の4つの欲求は「欠乏欲求」と呼ばれ、これらは満たされないと強まり、満たされると弱まります。

次に、「自己実現欲求」と呼ばれる段階があり、これは個々人の強いまたは弱い個人的な欲求です。

つまり、欠乏欲求は一時的なものであり、自己実現欲求は持続的な成長を促すため、完全に満たされることはなく、モチベーションを持続させます。

そして、それらが達成された場合には、その上にある自己超越欲求へと発展していきます。

しかし、自己超越は純粋に目的の遂行・達成を求める聖域であり、マズローによれば、この段階に達する人は全人類の約2%に過ぎません。

自己超越層をターゲットにするビジネスとしては、高度なスキルを提供する情報商材などがあります。対象者は限られますが、高付加価値で高価格帯のビジネスモデルが可能です。

マズローの5段階欲求に対応する各手法は顧客のニーズ解消に繋がります。これを基に、自社の商品・サービスをどの欲求段階の顧客に提供するかを検討することが重要です。

ダイエット食品のキャッチコピーを例にすると、欠乏欲求に訴えかけるためには以下のような表現が考えられます。

「この食品は血糖値の急上昇を防ぎます」よりも、「血糖値の急上昇を抑えることで糖尿病予防につながり、あなたの健康で長寿を支える重要な手段になります」

という表現の方が、消費者が自身の基本的な欲求を満たすことを意識し、製品への関与を深めることにつながります。

さらに”自分ごと”にしていくために

商品をどれだけ露出しても、ターゲット消費者にとって魅力的な選択肢でなければ無意味です。現代社会ではテレビ、SNS、インターネット検索など、消費者は情報過多の状況にあります。

このため、消費者は大量の情報の中から合理的に判断し、選んだ商品のみを購買意思決定のプロセスに進めるようになります。

このため、消費者が製品やサービスを「自分のこと」として捉えるマーケティング施策が必要です。これには、次のアプローチが含まれます:

- 消費者の理解度に応じた学習機会の提供

(例:ワークショップ、セミナー) - 商品やサービスの優位性を論理的かつ根拠に基づいて説明

- 実演販売(店頭、動画、オンラインなど)

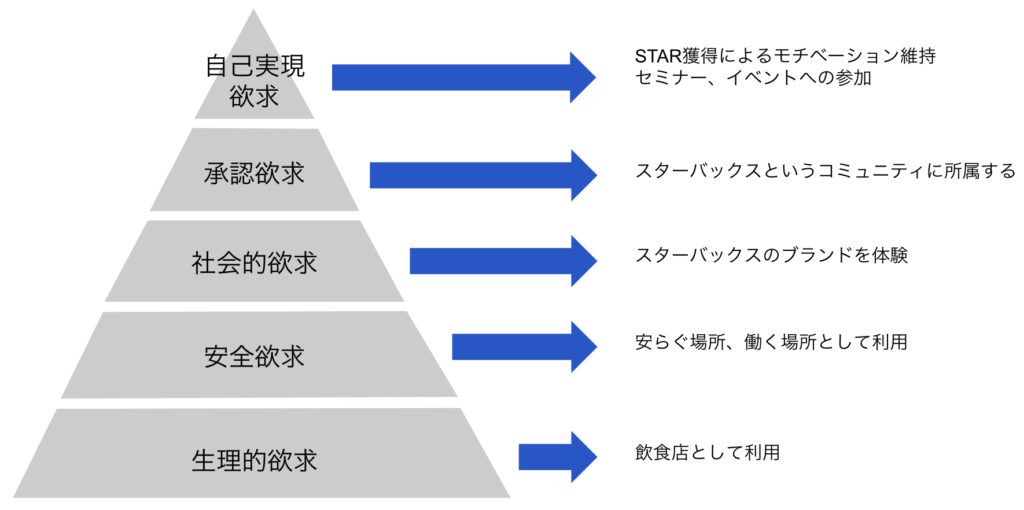

スターバックスはすべての欲求を攻めている

スターバックスはマズローの5段階欲求を網羅するビジネス戦略を展開していると考えられます。

高い顧客生涯価値(LTV)を持つビジネスは、顧客満足度が高く、顧客をファンに変える能力があります。スターバックスが消費者の欲求を段階的に満たしていくアプローチは、重要な顧客戦略であると言えます。

消費者との接点を工夫することで、一人ひとりに合わせたサービスを提供することが可能になります。

自社の商品やサービスを消費者の関心事にどのように結びつけるかによって、低関与度商品であったものを高関与度商品に変えることができます。

自社製品の消費者関与度を高めるためには、社会的課題や消費者の興味が集まるトピックに常に注目することが必要です。

現在、消費者のニーズは多様化しており、例えば食べ物に関しても、単に美味しいものを満腹になるまで食べるだけがニーズではなくなっています。

基本的なニーズと社会的なトレンドを組み合わせることで、自社製品を差別化することができます。これを達成するためには、ユーザーインサイトをデータ化し、適切に分析することがマーケティングにおいて重要です。

当社の記事が「freelance hub」で紹介されました

フリーランスエンジニア・クリエイター向けの案件情報を発信している「Freelance hub(運営会社:レバレジーズ株式会社)」さんのサイトで、当社Business TIPsの中から「【ChatGPTを知りたい方必見!】AIにブログ制作を手伝ってもらいました」をご紹介いただきました。

掲載記事はこちら

freelancehubの案件一覧