※この記事のアイキャッチ画像は、DALL·Eで生成しました。

皆様は、かつて「ピッチ」とも呼ばれた「PHS」という通信サービスをご存知でしょうか?

PHSのサービス開始は1995年で、30代後半以上の方なら学生時代に携帯電話の低価格な代替として利用したことがあるかもしれません。

特に病院や工場などでは内線携帯電話として普及しており、これらの業界で働く方にはなじみ深いものでしょう。

しかし、公衆向けのPHSサービスは2021年1月31日に終了しました。

それでも、内線通話専用として自前のPHSを利用している施設はまだ多くあります。

しかし、パブリックサービスの終了に伴い、PHSの発展可能性は限られており、多くの方が他のサービスへの移行を検討しているでしょう。

「PHSがなくなっても、スマートフォンとWi-Fiがあれば問題ない」と考えている方も少なくないでしょう。

次に、業務用通信手段としてPHSが選ばれた理由と、その役割を継承する新通信サービス「sXGP」について詳しく説明します。

NotebookLMで作成したPodcastのような音声概要です。チームメンバーと共有したい方やお忙しい方、タイパを優先させる方におすすめです!

※漢字や英単語の読み方については、一部誤りもあることをご容赦ください。

この記事のインデックス

なぜPHSが選ばれていたのか?

PHSが選ばれた主な理由は、以下の2点に集約されます。

- 他の電波を発する機器との干渉が少ない

- 建物内でも良好な電波の届きやすさと通話品質の高さ

医療機関におけるPHSの利用が特に顕著でした。

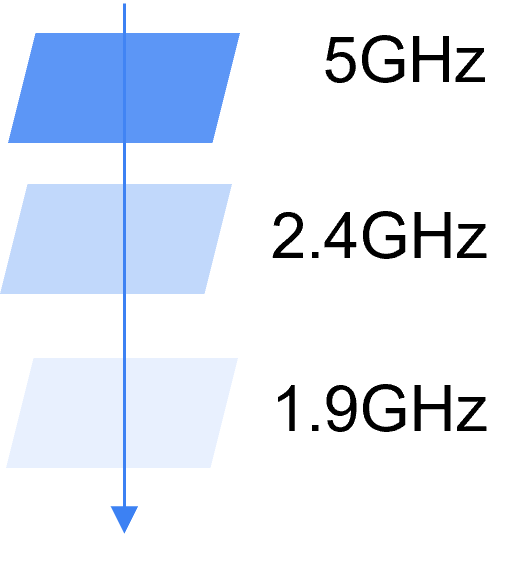

これは、Wi-Fiが頻繁に使用する2.4GHz帯との電波干渉を避けるためです。電波干渉は、医療用テレメーターやペースメーカーなどの機器にとって非常に危険です。

そのため、電波干渉を最小限に抑え、高速Wi-Fiを実現するため5GHz帯が選択されました。

しかし、5GHz帯は気象レーダーや航空レーダーの使用を考慮すると、利用可能なチャネルが限られ、遮蔽物に弱いという欠点があります。

これらの点を総合的に考慮すると、電波干渉が少なく施設内で確実に通信できる自前のPHSでの通話と、電子カルテやその他の情報のやり取りにはWi-Fiまたは有線接続を利用したPCカートの使用が望ましい選択となります。

PHSに生じた課題

PHSの普及は、法人向け市場で特に顕著でした。

PHSは省電力で特定用途に適した無線局として、免許不要の利点を生かし、施設専用の基地局設置が普及しました。

しかし、スマートフォンの普及とインターネットの高速化に伴い、携帯端末にはより多様なコンテンツを扱う能力が求められるようになりました。

PHSは基本的に通話専用のため、情報交換にはタブレットやノートPCの併用、あるいは通話を含む全機能をスマートフォンに集約する選択が求められました。

この状況に対応して登場したのが、PHSと同じ1.9GHzの電波帯を使用する新通信規格「sXGP」です。

sXGPはPHSおよびスマートフォンの代替となる

再確認ですが、PHSサービスは2021年1月に、テレメタリングサービスは2023年3月にそれぞれ終了しました。

「Wi-Fiを代替サービスとして使用できないか?」と考える方もいるでしょう。

しかし、sXGPがPHSの代替として注目される理由には、以下の特徴があります。

sXGPはTD-LTE(Time Division duplex Long Term Evolution)互換の通信方式で、「プライベートLTE」または自営網(企業専用ネットワーク)として利用可能です。対応スマートフォンへのSIMカード提供が可能です。

sXGPがTD(Time Division duplex)方式を採用しているのは、5MHzの周波数帯域を上りと下りで時間分割して使用するためです。

sXGPの通信速度は、帯域幅が狭く上りと下りを共有することから、理論値では下り最大約14Mbps、上り最大約4Mbpsです。

一方で、一般的な4G-LTEはFD-LTE(Frequency Division duplex Long Term Evolution)方式を採用し、上りと下りで異なる周波数帯域を用いることで高速通信を実現しています。

sXGPは4G-LTEに比べ速度は劣りますが、通話を主要用途とする場合には十分な速度を提供します。

安定して広域をカバーできる

sXGPは一つのアクセスポイントで広い範囲をカバーする能力があります。

電波は基本的に直線的に進行し、障害物がない場合は距離が増すにつれて徐々に弱くなります。

電波の挙動は物質の種類によって異なります。金属は電波を反射するのに対し、ガラスや木は電波を透過させ、物体の向こう側にも届く特性があります。

電波の特性は周波数にも大きく依存しています。高周波数の電波は遮蔽物に対して敏感で減衰しやすく、一方で低周波数の電波は遮蔽物を反射しつつ、より遠距離まで届きやすいです。

sXGPが使用する1.9GHz帯は、Wi-Fiに比べて電波干渉が少ないため、広範囲の施設や機器密集度が高い工場でも安定した通信を提供できます。

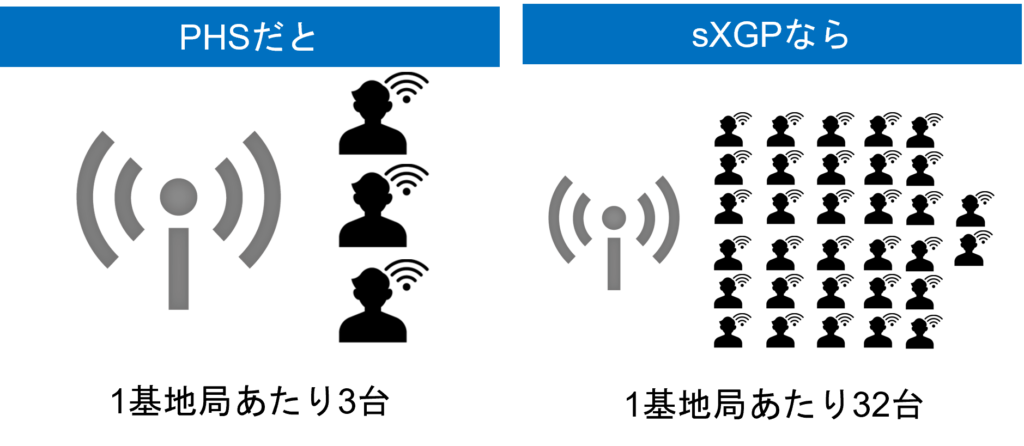

また、sXGPは基地局一つあたりの接続台数が多い特長があります。PHSが一つの基地局で3台までの接続に対応していたのに比べ、sXGPは一つの基地局で最大32台のデバイスを接続できます。

この能力により、比較的少数の基地局で広範なエリアをカバーすることが可能です。

途切れにくい

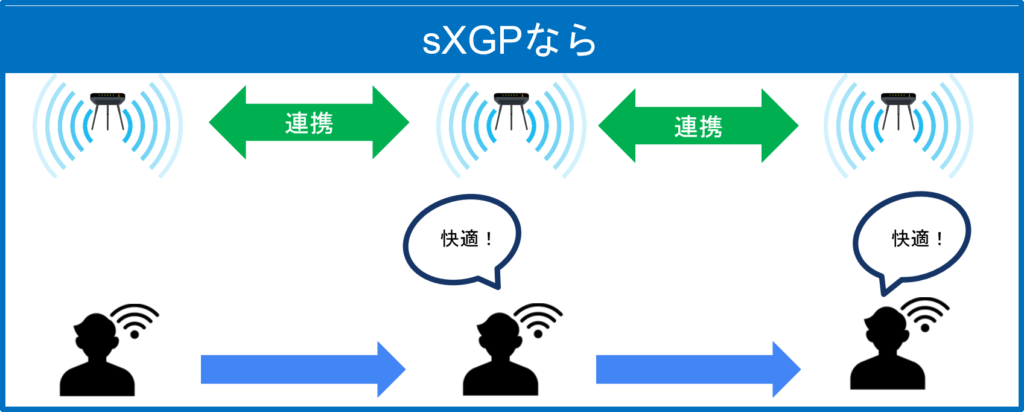

sXGPは、移動中でも通話やデータ通信が途切れにくい特性があります。

この特性は「ハンドオーバー」と呼ばれる技術に基づいています。ハンドオーバーとは、端末が移動中に異なるセルエリアへ移行する際に、自動的に基地局間で通信を引き継ぐプロセスです。

Wi-Fiのハンドオーバーは端末主導で行われるため、切り替え時に通話やデータ通信の途切れが生じることがあります。

一方、sXGPやPHSでは端末が収集した周辺基地局の情報をもとに、基地局間でハンドオーバーを協調的に制御します。この方法により、移動中でも通話やデータ通信の途切れが著しく減少します。

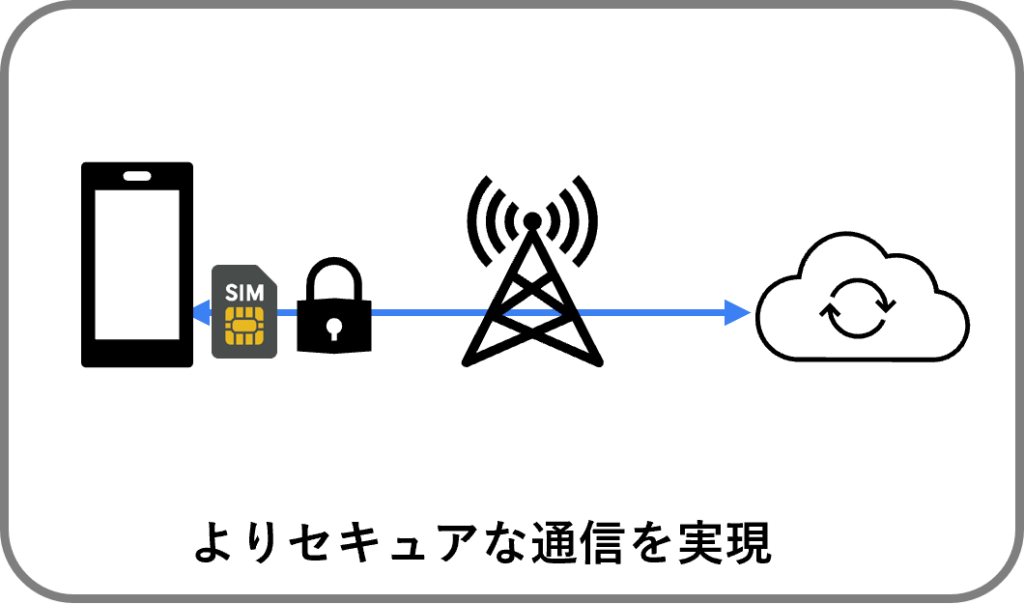

よりセキュアな通信ができ、災害時にも活躍

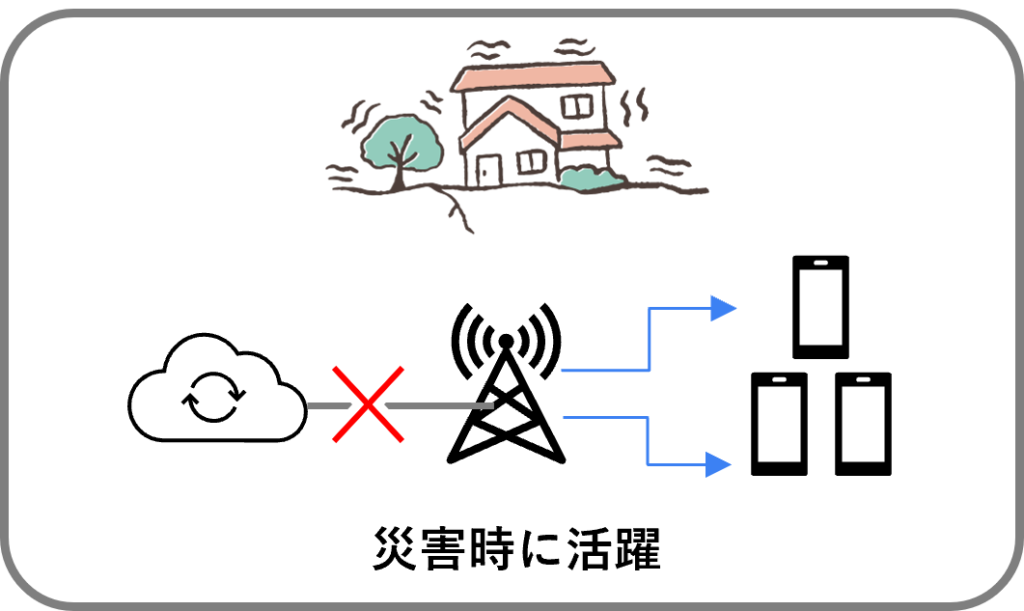

sXGPによる自営網は、PHS同様、オンプレミス方式での展開が可能です。この方式により、インターネット接続が不可能な緊急事態やネットワークが混雑している場合でも、安定した通信環境を確保できます。

sXGPはSIM認証と暗号化技術を使用し、閉域網を通じて高度なセキュリティを実現します。この技術は、非常にセキュアな通信環境の構築を可能にします。

クリアな音声コミュニケーション「VoLTE」

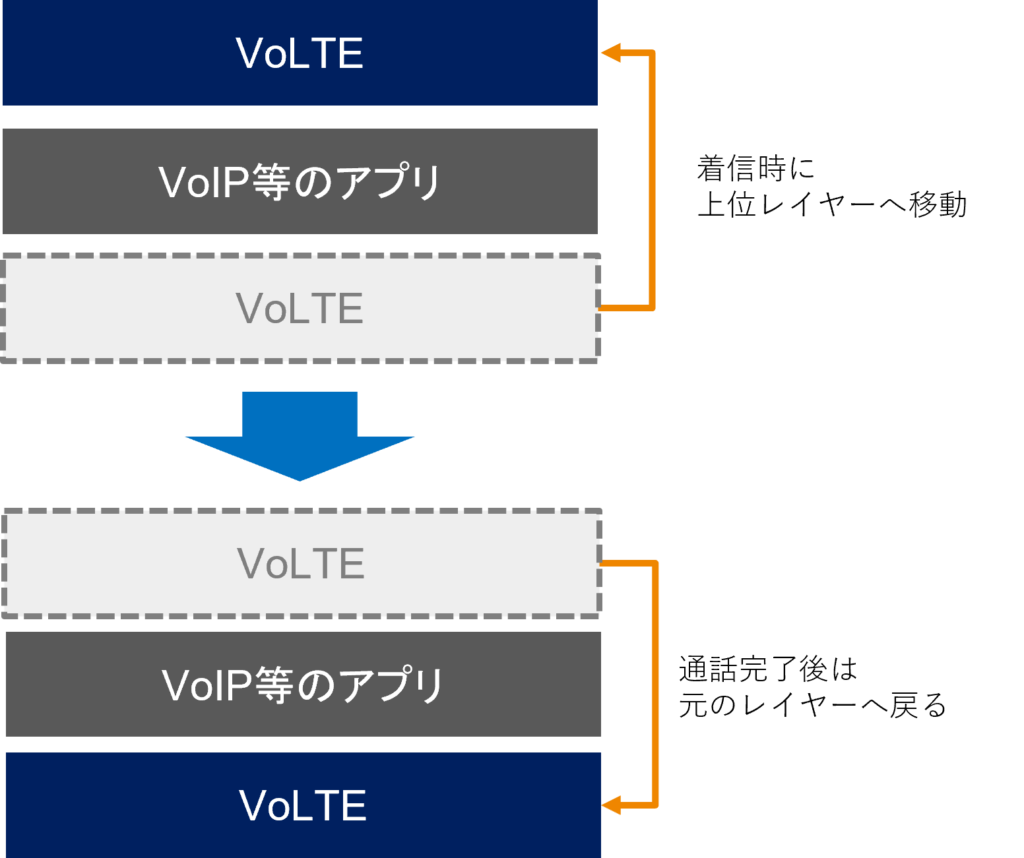

sXGPを使用することで、IMS(IP Multimedia Subsystem)サーバーの設定によりVoLTE(Voice over LTE)を通じた音声通信が可能になります。

VoLTEは広範な音域に対応し、音声の明瞭さを向上させます。また、QoS(Quality of Service)に基づく優先制御と帯域確保により、他のデータ通信より優先的に処理される特性を持ちます。

音声通信ではVoIP(Voice over IP)が一般的ですが、従来のVoIPはネットワークの混雑状況により通話品質が変動しやすく、使用には専用のアプリが必要でした。

VoLTEの大きな利点は、標準アプリを通じて携帯電話と同じように使用できる点です。

VoLTEは他のアプリケーションが動作中でも通話を優先するため、VoIPで頻発する着信問題やアプリ間の競合を回避します。

通話終了後には自動的に前に使用していたアプリケーションへの復帰が可能です。

加えて、PBXとの接続では、多くのメーカーと互換性があるため、既存の通信設備からの移行もスムーズです。

今後の動向

総務省は2023年度の秋頃を目処に、PHSで使用されていた周波数チャネルをsXGPやDECTへ新たに割り当てる計画を決定しました。

sXGPは「Shared Xtended Global Platform」の略称であり、他の無線方式と周波数帯域を共有する通信方式を指します。

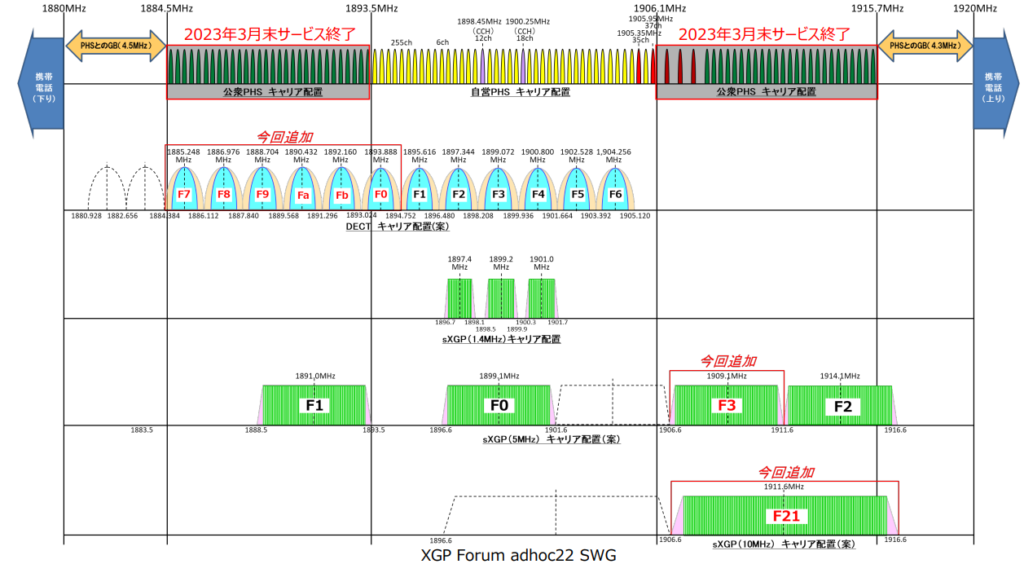

この周波数帯域では、自営PHS、コードレス電話、ワイヤレスマイクなどで使用されるDECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)も割り当てられており、sXGPにはF0、F1、F2というチャネルが既に割り当てられています。

実際には、DECTや自営PHSが存在する施設内でsXGPが効果的に使用できるチャネルは、既存のF2に加え、新たに追加されるF3やF21あたりになる見込みです。

sXGPは帯域幅を現在の5MHzから10MHzに拡張する予定であり、これにより下り速度が最大28Mbps、上り速度が最大8Mbpsまで向上することが予定されています。

ソフトバンクグループの戦略

ソフトバンクグループは、国内ベンダーの中で特にsXGPに注力しています。その子会社であるビー・ビー・バックボーンが提供するsXGPサービスは、2023年4月よりiPhoneやiPadでも利用可能になりました。

sXGPは1.9ギガヘルツ帯(Band 39)を使用し、iPhoneはこのバンドに元から対応しています。ビー・ビー・バックボーンと共同で、sXGP専用プロファイルを開発しました。

ビー・ビー・バックボーンは、SIMカードに加えてeSIMも提供しており、iPhoneでこのeSIMを設定すると、sXGP用の専用プロファイルがダウンロードされ、必要なパラメーターが自動で適用されます。

さらに、周波数はBand 39に固定されており、圏外から戻る際のピンポイントでの圏内復帰が可能になります。これにより、バッテリーの持ちが大幅に改善されています。

ビー・ビー・バックボーンのsXGPについて詳しくはこちら

医療DX、製造業DXにおける活用事例

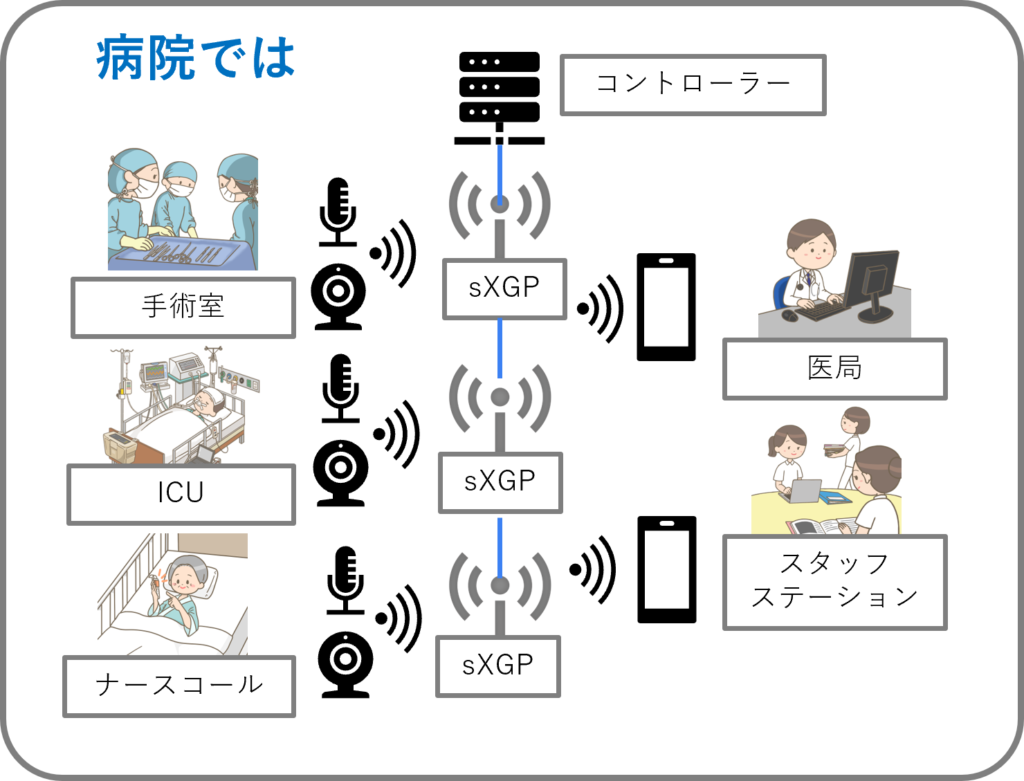

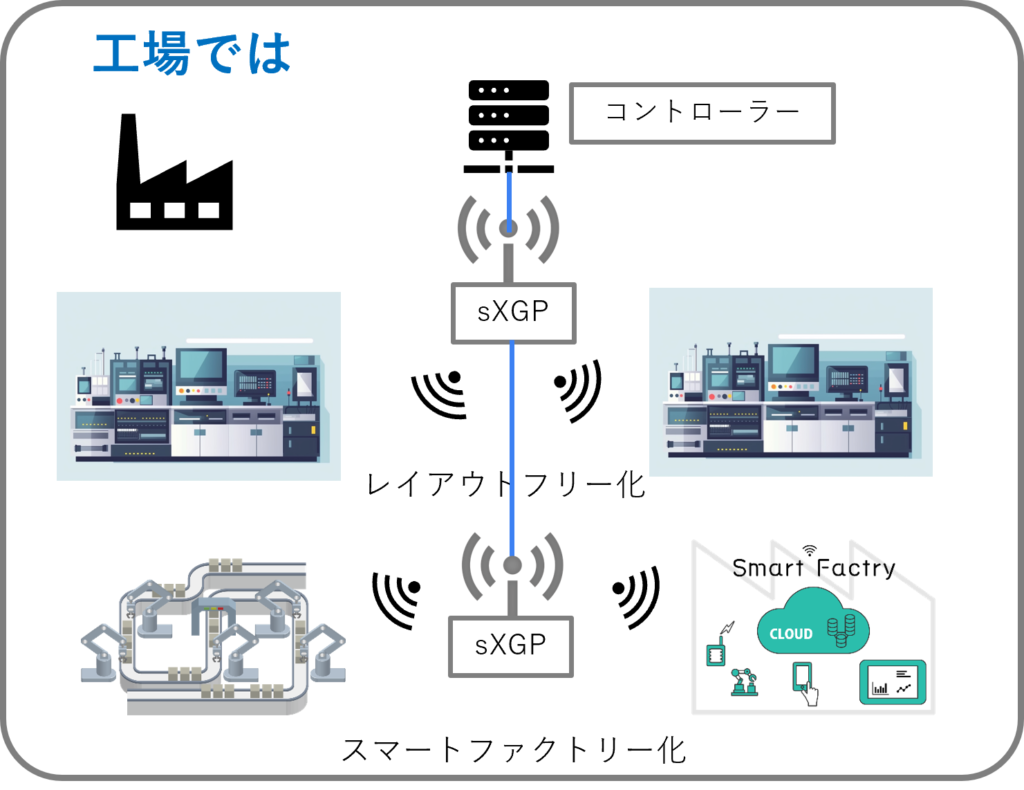

医療機関や製造業界では、sXGPを含むプライベートLTEの利用が進展しています。

病院では、手術室やICUからのナースコールにクリアな音声通信を使用するほか、カメラ映像、電子カルテ、PACS(画像診断支援システム)などのデータをプライベートLTE経由で交換する事例があります。

製造業界では、セキュアで広範囲にわたる通信が可能なプライベートLTEを利用し、スマートファクトリーの実現に向けた取り組みが増加しています。

結局どの方法を選択すべきなのか?

ローカルエリア向けの無線通信技術にはWi-Fi 6Eやプライベート5Gなど、様々な選択肢があります。

プライベートLTEの最大のメリットは、免許不要で容易にプライベートネットワークを構築できることです。

例えば、事故や災害時に公共交通が停止した場合、既存の携帯電話網は機能するでしょうか?

多くの乗客が同時に通話やデータ通信を試みるため、交通機関のスタッフ間での連絡が困難になる可能性が高いです。

さらに、事故や災害以外にも、大規模イベントやスタジアムでの携帯電話網の混雑を避けることもプライベートLTEの利点です。

ローカル5Gの導入は免許が必要であり、ハードルが高いです。また、プライベート5Gも提供されていますが、全ての状況で高速通信や低遅延が必要とされるわけではありません。

コストを抑えたプライベートLTEからプライベート5Gへの段階的移行も提案されています。ユーザーのニーズに応じて適切な品質とコストで課題を解決することが、顧客満足度の最大化に繋がります。

様々なシーンでBCP策定が重要となる

日本の多様な業界において、事業継続計画(BCP)の策定がいっそう重要視されています。

BCPは自然災害、パンデミック、サイバー攻撃など予期せぬ事態に対応し、事業の継続と迅速な復旧を目指す計画です。

BCP策定に際しては、通信環境のバックアップが非常に重要です。

現代ビジネスがインターネット及び通信技術に依存しているため、これらの中断は事業に深刻な影響を与える可能性があります。

BCPを考える際には電源対策が注目されがちですが、通信が確保できなければ、その効果は限定的です。

災害やサイバー攻撃時に外部通信手段やクラウドが利用不可能になることを想定し、施設内で独立して機能する通信インフラの準備が重要です。

特に大規模施設では、スタッフ間のコミュニケーションが公共ネットワークから独立していることが大きな利点です。

sXGPに関するお問い合わせ

当社の記事が「freelance hub」で紹介されました

フリーランスエンジニア・クリエイター向けの案件情報を発信している「Freelance hub(運営会社:レバレジーズ株式会社)」さんのサイトで、当社Business TIPsの中から「【ChatGPTを知りたい方必見!】AIにブログ制作を手伝ってもらいました」をご紹介いただきました。

掲載記事はこちら

freelancehubの案件一覧