世の中には多くの隠れたニーズが埋もれています。

たとえば、BtoCなら生産者が知りたい消費者のニーズ、BtoBならモノづくりの会社が知りたい部品・部材を必要とするメーカーや設備・建築会社のニーズなどがあります。

そしてそのニーズに対して適切な答えを表すことを、マーケティングでは「シーズ」と言います。

簡単に言うと…

- ニーズとは、商品やサービスに対して顧客が求める潜在的な欲求のこと

- シーズとは、企業サイドが顧客に提供できる、商品の価値や強みのこと

当社は人の思考や経験の中に埋もれてしまう、この「ニーズとシーズ」をマッチングさせるデータベースソリューションを開発・販売しています。

今回はこのデータベースツールを使うとどんなことが実現できるかを解説していきます。

NotebookLMで作成したPodcastのような音声概要です。チームメンバーと共有したい方やお忙しい方、タイパを優先させる方におすすめです!

※漢字や英単語の読み方については、一部誤りもあることをご容赦ください。

この記事のインデックス

他人の欲しい物は意外と分からない

「他人が欲しい物は意外と分からない」そう感じることが多いのは何も私だけのことではないと思います。

女性が花束を欲しいとは限らない

人間である以上、思考には必ず偏りが存在します。

人間は自分の経験や知識、常識に基づいて自動的にある仮説を脳内で立てます。これをバイアスと言います。

せっかく女性に花束を贈っても、必ずしも相手が喜ぶとは限りません。

たとえ、客観的なデータに基づく分析であっても、分析者が人間である以上、必ずバイアスがかかるものです。

バイアスの良し悪し

そして、バイアスには良い面も悪い面もあります。

まず、悪い面ですが、それは「思い込み」や「偏見」と同義に捉えられるバイアス「認知バイアス」です。

特に客観的根拠はないのにも関わらず、過去の経験や信頼している相手からのアドバイス、文化や宗教、習慣などに基づいて物事を判断する考え方です。

例えば…

- 女性は花束をもらうと嬉しい

- アメリカ人よりも日本人の方が舌が繊細である

- 北国の人は塩辛い物を好む

これらはまるで都市伝説のように常識のごとく語られますが、実際にはいかがでしょう?

正確にはその人が経験してきた文化や常識、そしてそこから生まれた嗜好性によるのではないでしょうか?

「いやいや、そのとおりだよ」という方がいらっしゃれば、それはこれまでそういう経験が多かったからに過ぎません。

一方で、時にバイアスはとても有用です。

例えば、客観性を担保するためにありとあらゆるデータを、考えうる全ての手法で分析するとなると、それはもうとんでもない労力です。

こういった場合、私たちは信頼できそうな認知バイアスに乗っかってしまう方があきらかにコスパが良く、賢いと考えます。

たとえば、経験豊かなプロの知見や判断に委ねることで、労力を必要な部分にだけ集約することができます。

このような、過去に蓄積した知見のことを「ヒューリスティック(経験則)」と呼び、知見のある専門家のレビューや分析のことを「ヒューリスティック分析」といいます。

プロの世界では分かりきったことを基準値として分析していくため、無駄な労力を省き、仮説を効率よく出せるという利点があります。

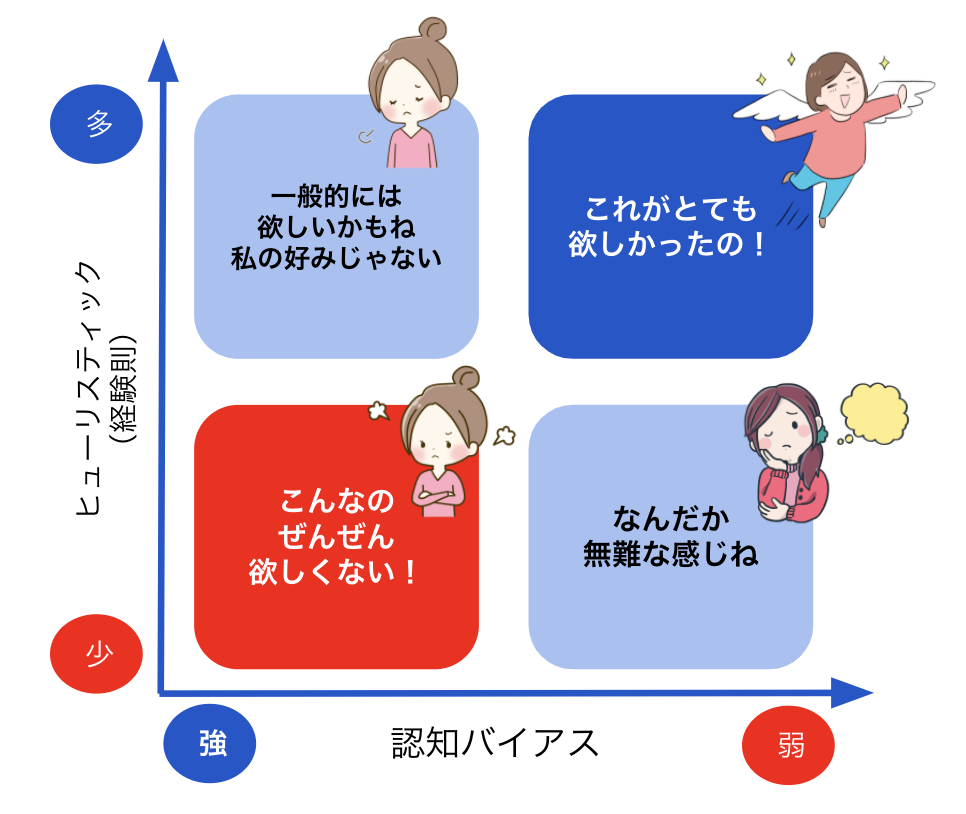

心理学では、ヒューリティックによって覚えた認識を「認知バイアス」と呼んでいます。

バイアスを減らす方法

それは一言で言えば、客観的に数値化することです。

たとえば、マーケティングなどで使われるフレームワークを使った戦略も、昨年立証した法則を今年度の予測に使うことも、知見に基づいたヒューリスティック分析である反面、一方では認知バイアスを活用しています。

人間が未来を予測するためには、少なからずバイアスの力を借りる必要があります。

もしもこれが少ないことをちゃんと証明できるのなら、その仮説の信憑性が高いことを公に示すことができます。

先程の女性にちゃんと欲しいプレゼントを贈るためには、ヒューリスティック(経験則)の量と認知バイアスの弱さが必要だということが分かるかと思います。

正確に言うと、たとえ認知バイアスが掛かっていても、それが経験則に基づくものであれば、確率は上がっていくということです。

まさに、これを効率的に行うのがデータ分析です。

これによって、仮説は数字で説明出来るようになるため、他人が信ぴょう性や確率を評価することができます。

これでもう、あなたの人生で女性から花束を突き返される心配もあきらかに減っていくことでしょう。

思い込み排除の成功事例

ここで実際に、私が知っている思い込み排除が地域を救ったという成功事例をご紹介しましょう。

りんご農家の危機

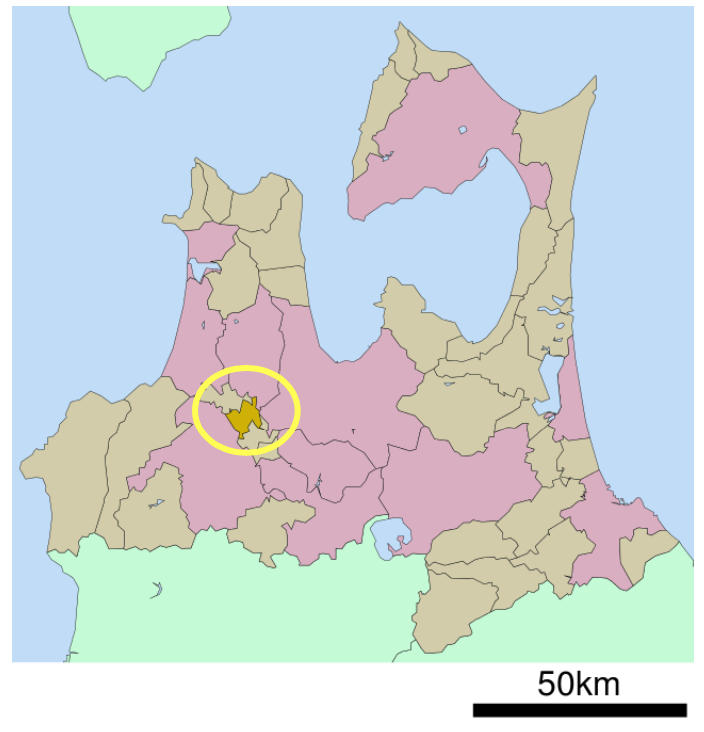

これは津軽平野のほぼ中央に位置する人口1万5,199人 (2012年度)の「青森県板柳町」で起こった実際の出来事です。

板柳町は就業人口8,221人(2010年度国勢調査)のうち、農業人口が3,144人(37.8%)を占める町です。

しかもその農地面積のうち、りんごが重要な産業としての地位を占めている町です。

しかし、昭和40年代後半以降、8年連続でりんごの価格が暴落。

りんご1箱の相場は3,500円から1,500円まで、なんと半分以下に落ちてしまったのです。

結果、所得水準は県平均の60~70パーセントまで落ち込んでしまい、町の経済はどん底に落ち込んでいきました。

こんなことが起こった要因には、当時の日本では急激にグレープフルーツなど海外からの果物が数多く輸入されるようになったこと、昭和40年代の減反政策によってりんごの作付面積が増えたことなどがありました。

もし、町の経済を立て直そうとするならば、加工用のりんご1箱(20kg)の引き取り価格を200円から2,000円と約10倍にしなければならず、大半の人々は途方に暮れてしまいます。

その答えは売り方にあった

そこで考えられたのが、りんごをりんごジュースにして売ることです。

りんごジュースの価格は1本あたり1,000円。

りんご1kgからジュースが1本できる計算です。

しかし、大半の人々は「りんごが20kg200円なのに、そんな高いものが売れるわけがない」と反対しました。

結果は…

りんごジュースは全国で飛ぶように売れ、町の経済はたちまち元気を取り戻したといいます。

当時なぜ、りんごジュースは飛ぶように売れたのでしょうか?

それはりんごジュースを贈答品として売り出したからです。

反対派の意見は、「こんな高いりんごジュースを自分で買って飲むわけがない」でした。

しかし、推進派は「その通り、こんな高いジュースは自分で買って飲むことはありえない。しかし、贈答用であれば売れるはず」と考えたのです。

これはまさに、「贈答品」はむしろ、高価な方が喜ばれるという経験則から発想されたものでした。

思い込み除外の成功事例

販売する前は、周囲から「売れるわけがない」 と言われた商品で成功しているものは世の中に意外と数多くあります。

たとえば、ペットボトルのお茶がそれに当たります。

今から30年前にペットボトルのお茶がはじめて登場した時、ほとんどの人たちは「誰がそのようなものを買うのか」と言っていました。

しかし、皆さんも御存知の通り、販売してみたら大間違い。

今ではなんと、世界で年間250万キロリットル(500ミリリットル換算で50億本)も売れているのです。

このように、人は認知バイアスから「どうせ無理」を導き出し、ヒューリスティックから「だったらこうしてみたら?」を導き出すことができるんです。

ニーズを正しく読み解くフレームワーク

フレームワークで頭を整理する

私がビジネスモデルを考えるときに使用するいくつかのフレームワークがあります。

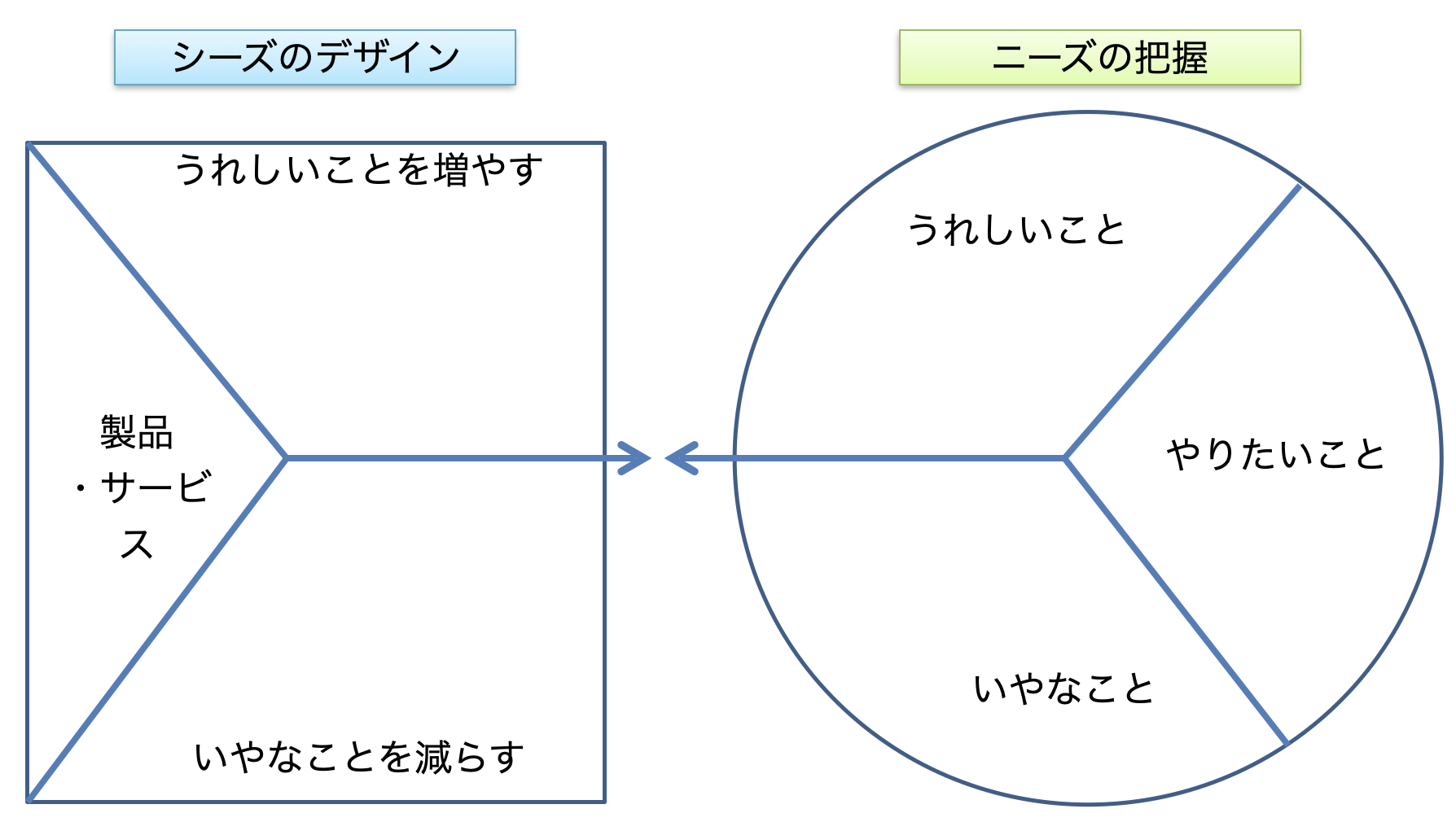

その中のひとつに「バリュープロポジションキャンバス」というのがあります。

右側が顧客ニーズを表したサークルとなっており、左側がそれを商品として実現するシーズを表したサークルとなっています。

顧客がやりたいことと、それを提供するサービスを「嬉しいこと」「嫌なこと」で対比し、消費者が潜在的に考えているシーズの形を具現化するフレームワークです。

私はこのフレームワークを使って、医療従事者向けのソリューションやコロナ禍で苦しむ人々へ向けたソリューションを考え出して製品化しました。

もちろん、この図だけではなく、マルチサイドのビジネスモデルキャンバスを描いたり、将来のシナリオプランニングを描いたり、収支シミュレーションを描いたりもしました。

とはいえ、最も大切なことは顧客が真に欲しい物を起点とすることだと思っています。

顧客ニーズを無視し、自分たちのバイアスだけでモノづくりをしても、お客様に喜ばれることはありません。

私は小売業出身なので、今でもビジネスにとって最も大切なことは目の前のお客様に喜んで頂くことだと考えています。

一見、きれい事のように聞こえるかもしれませんが、そういう思考を持った人とそういう思考を持たない人では、積み上げてきたヒューリスティックの量や質も違ってきますし、当然、そのヒューリスティックから導き出された認知バイアスの品質にも差が出てきます。

つまり、異なる思考の人同士では、お互いに同じ景色を見たとしてもその感じ方が異なるということです。

私はお客様に喜んでもらうためなら、自分の経験や知見をフル回転し、あきらめずに必死になって答えを探します。

これを自分が持つビジネスセンスだと考えています。

作る人・売る人と使う人・買う人は違うという事実

消費者は多少便利になるくらいでは、新しい商品やサービスは使わないという事実があります。

LED電球の成果は社会的な共感から生まれている

たとえば、発売した当時のLED電球は、「今までの電球の100倍長持ちするし、価格はたったの10倍。これなら売れるでしょ」と考えられて市場に投入されましたが、最初は全く吹かず飛ばずでした。

なぜなら、消費者は「でも、やっぱり値段が高いのは嫌だ。しかも、家には10個も20個も電球があって1個だけ取り換えても仕方がない」と考えたからです。

つまり、新しく良い機能が必ずしも成功を招くとは限らないのです。

LED電球市場は、遂に2020年に67億米ドルの規模に達しました。

もちろん、小型化、長寿命、低消費電力、低発熱なほか、その形状・色・調光機能など多くのメリットが消費者に認知されてきたこともありますが、結局、LED電球の売上に大きく貢献したのは、「環境保護や省エネルギー推進のために消費を合理化する」という考え方でした。

この発想を作り出しているのが共感です。

商品やサービスを開発する時の鍵は「共感」であり、 共感とは買ってくれる人が何を考えているのかを知ることです。

LED電球の消費の本質は、「得」のみではなく、「徳」からも来ていると言えるのです。

共感が得られなければ、売れる商品やサービスは開発できませんし 、共感を得るには押しつけではなく、同じ気持ちになることが大切だと言えます。

前述の「バリュープロポジションキャンバス」は少しでもそれに近づこうとするためのフレームワークです。

キャンバスを描く時に注意することは、相手の「得」だけではなく、「徳」を反映するということです。

補完財に注目する

「風が吹けば桶屋がもうかる」ということわざは有名ですよね。

これは落語から生まれたことわざで、落語の中では、「大風で土ぼこりが立つ」→「土ぼこりが目に入って、盲人が増える」→「盲人は三味線を買う(当時の盲人が就ける職に由来)」→「三味線に使う猫皮が必要になり、ネコが殺される」→「ネコが減ればネズミが増える」→「ネズミは桶をかじるので桶の需要が増え桶屋が儲かる」という流れだったようです。

いやー、長いプロセスでしたね、疲れました。でも、実際の出来事も詳しく紐解けば実はこんなものです。

たとえば、新型コロナの流行により外食が減った分、スーパーなどの中食や冷凍食品、テイクアウトの弁当が流行りました。

これは巣ごもりが多くなり、できるだけ外出の量を減らしつつも調理の手間を省き、効率よく食事を摂るために自然と起こった出来事です。

このように、何らかのきっかけで世の中が別の方向に動き出せば、消費者が買ってくれるものが大きく変わるということです。

大切なことはそのきっかけを見逃さないこと、つまり「大きく変化したデータ」「不自然なデータ」を見逃さないということです。

そのためにも、日頃からそういったデータの動きを蓄積しておくことをお勧めします。

データベース活用によりビジネスを加速

ここからはセールスマネジメントツールを使った活用事例をご紹介させていただきます。

これはまさにデータベースを使ったビジネス戦略ツールであるとも言えます。

電設資材販売会社様の事例

電設資材販売業界は資材単独の小売が主であり、地域・業界への密着や価格・短納期への対応、営業マンの信頼などによって売上を伸ばしている業界です。

しかし、競合が多く独自性を出していくのが困難であったため、この企業は新たに顧客ニーズに合わせて電設資材をご提案するソリューション営業部門を開設され、その部門の効率化のためにこのシステムを導入されました。

導入後は顧客であるインテグレーターや工事会社の物件ごとのニーズを理解できるようになり、それらのノウハウを機材メーカーへフィードバックすることで大きな信頼を勝ち取ることができるようになりました。

結果、ソリューション営業部門は多くの新しい案件を獲得され、それらをコンサルティング販売することで業績を伸ばすことができました。

システムインテグレーター様の事例

システムインテグレーター様は、引き合いから受注までに営業・設計・施工管理・工事会社など多くの担当者や企業が関わります。

また、案件が発生してから物件が竣工するまでの期間が長いものも多く、これまでは都度、案件管理や情報共有のための会議を実施されていました。

ツールには案件管理機能があります。この機能を使うと顧客単位に加えて、案件単位でのコンタクト分析が可能となります。

その案件の進捗やToDo、リスク管理、それに関わっている各社担当者とのコンタクト履歴、案件で使用した書類・写真の管理ができるのが特徴です。

さらに、施工後にトラブルが発生すると、クラウドストレージは導入されていたものの、ファイルがあちらこちらに散らばっており、当時の図面や仕様書、提案内容などがサーバーのどこに保管されているのか分からなくなり、時間がかかることも多かったと伺っております。

システム導入によって迅速な案件進捗共有ができ、数々の報告資料を作成する手間や会議自体の量を減らすことができました。

また、物件の関係書類は物件・コンタクト履歴ごとに保管されるため、それらを探す手間も削減されたうえ、外出先からでも業務用のスマートフォンやPCから安全に取り出して閲覧することができるようになりました。

システムインテグレーター様の営業担当者は仕事の内容が高度で非常に業務が多く、分業も難しいと伺っております。

そこに入力業務や報告業務が嵩めば、益々生産性が落ちてしまいます。

さらに労働生産性を上げていくためにも、今後はさらにマネージャー向けの閲覧・管理機能を充実させ、スムーズなプロジェクト管理や報告業務ができるようにバージョンアップしていく予定です。

そういったカスタマイズにも長期で関わっていけるのが開発会社である当社の利点であると考えております。

案件管理についての詳細はこちらの記事を御覧ください。

パッケージ商品販売・企画会社様

主に、食品に関わるパッケージや医療用滅菌包装袋などを企画・販売されている企業の事例です。

顧客である食品会社等が、いつどのようなパッケージをどのくらい購入されたか分析され、個々の営業担当者の結果だけではなく、プロセスを可視化したいとのことで導入を進められました。

そういった意味では営業管理ツール(SFA)のような使い方です。

こちらの企業様はパッケージの販売のみならず、パッケージを製造する装置の販売やデザイン企画も行っておられます。

そこで将来はツールに搭載された「顧客特性分析」機能を活用され、どの業界の方がいつ、どのようなパッケージをどのくらい購入されたかといった履歴を、製造装置を買っていただく顧客への提案活動に活用していくといったことも可能になってきます。

日本には約360万社もの中小企業があります。一方大企業は約1万社です。

割合にすると、99.7%と日本企業における中小企業の割合が非常に大きいことがわかります。

すなわち、日本経済には中小企業の躍進が非常に重要であることが分かります。

このように、データベースを活用することで「生産者」と「消費者(個人だけではなく、メーカーなども含む)」を結ぶことが可能となり、町工場や農家のような中小組織とそれを必要とする大企業とのマッチングを支援してあげることが可能なのではないかと思っています。

既にそういったビジネスで成功されている「キャディ」のような企業も増えつつありますが、ベースとして活用されているのは膨大なデータベースです。

ぜひ、皆さんの会社もデータベースの構築とその活用に取り組んでみてはいかがでしょうか?

私はまさにそれが、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進に繋がるのではないかと考えています。

アイデアを生み出すためにはフレームワークで頭を整理することも重要です。

当社の記事が「freelance hub」で紹介されました

フリーランスエンジニア・クリエイター向けの案件情報を発信している「Freelance hub(運営会社:レバレジーズ株式会社)」さんのサイトで、当社Business TIPsの中から「【ChatGPTを知りたい方必見!】AIにブログ制作を手伝ってもらいました」をご紹介いただきました。

掲載記事はこちら

freelancehubの案件一覧