以前、アイデアの生み出し方についての記事を書きましたが、今回は頭の中を効率よく整理整頓できる「フレームワーク」について、いくつかご紹介したいと思います。

NotebookLMで作成したPodcastのような音声概要です。チームメンバーと共有したい方やお忙しい方、タイパを優先させる方におすすめです!

※漢字や英単語の読み方については、一部誤りもあることをご容赦ください。

この記事のインデックス

人は必ずしも合理的とは限らない

人間はAIではないので、必ずしも合理的な答えを出すとは限りません。

その方のこれまでの経験やその瞬間の気持ち、少し前にどこからか吸収した情報などにより、考え方に変化が生じてきます。

たとえば、「こういうことは〜のようにしなければならない」という固定観念のようなものは、必ずしも誰もに当てはまるとは限らないのです。

QBハウスの考える合理性

まずは身近な事例から。

今や普通になっている10分1,000円(現在は1,200円)のQBのハウスの事例です。

それまで理容店では定番であったカット、顔そり、洗髪を排除して、待ち時間は短く、拘束時間も短くという全く逆の発想をビジネスモデルにした有名なケースです。

それまでの理容店はお客様の髪をカットしたら、顔そりや洗髪で全体的に清潔になって気持ち良くなっていただくのが合理的と考えられていました。

それはそれで、こういったニーズが無くなることはないでしょう。

しかし、その一方、ただ髪を短く整えたいのだから、安く早く済ませたいという消費者心理も、別の意味で合理的です。QBハウスはこのタイプの顧客が考える合理性を選択したのです。

QBハウスは、他にも他社が真似しにくい合理性を作り上げています。

たとえば、予約を受け付けず、店の近くに行けば店舗上部に取り付けられたランプで混雑状況が分かる点や、ショッピングモールや駅近、駅ナカにつくることで広告費を削減している点、技術力の均一化の為に社内研修や学校まで運営している点など、広範囲に考えられたビジネスモデルです。

それぞれの経験は宝の山

それでは、なぜこのように独特な合理性を考えつく人と、いくら考えても既存の枠に留まってしまう人がいるのでしょうか?

それは、ほとんどの人は最初から「仕方がない」とあきらめてしまっているからです。

「これはこういうものだ」という考え方をしてしまうと、口にも出すのも何だか恥ずかしいし、ましてや、納得のいかない部分を解決してみようなどと思わないのが普通の人です。

たとえば、理美容繋がりでいけば、年齢を重ねた常連客はやがて店舗へはやって来なくなります。

年齢を重ねて出かけるのが億劫になってしまう方や、何らかの事故や障害で体が不自由になってしまう方もいらっしゃるでしょう。人によって、人生には様々なエピソードがあります。

「それなら、美容師がご家庭へ訪問すれば良いのでは?」という考え方から、今では訪問美容・理容のビジネスが生まれました。最近はネイルやウィッグ、ヘアピースのサービスまであります。

体が不自由になったからといって、「おしゃれをしたい、清潔でいたい」という欲求が消えるわけではないのです。

美容という分野のビジネスは、自分の技術を使って他者に希望や笑顔を与えるビジネスだと思っています。

せっかく苦しい思いをして身につけた知識・技術なら、他者を幸せにするために使ってあげたらいいと、シンプルにそう思います。

このように、同じものを見たり聞いたりしても、人によって感じ方は異なります。

有名な話では、昔多くの喫茶店経営者がヨーロッパのコーヒー事情に憧れ、視察に訪れていました。

ところが、「こうすればコーヒーを安く売れる。日本へ帰って気軽に立ち飲みができる喫茶店を作ろう」と志した方は一人だけでした。

今では大きなコーヒーチェーンを築いたドトールコーヒーの創業者である鳥羽博道氏のエピソードです。

大切なことは、「考えていること、感じていることは、まず、口に出してみる」

「最初から諦めない、これが常識、当たり前と思い込まない」

そうすれば、割と自分と同じ考え方をしている人が多かったり、自分と全く違う考え方をしている人と出会えたりすることで、アイデアの発展につながることがあるのです。

様々な視点で捉える

前述のように、同じものを見たとしても、人それぞれ感じることは異なります。

アイデアを考える際には、同じ物事を様々な視点で捉えることが重要です。

引き算の発想

昔、音はあくまでも録音するものであり、オーディオ機器には必ず録音機能が必要と考えられていた時代がありました。

当時、ソニーの経営者であった盛田昭夫氏は、従来の重いテープレコーダーから録音機能を省き、再生機能だけにして音楽を持って外を歩ける小型のオーディオを作ろうと考えました。

当時、社内・社外の誰もが売れないと考えていたこのオーディオ「ウォークマン」は、世界的に爆発的なヒット商品となりました。

当時は特に英語圏で、和製英語である「ウォークマン」というネーミングにも反対派が多かったのですが、やがて商品が売れていくことで誰にも抵抗がなくなっていきます。

今では当たり前となった、外で音楽をながら聴きする文化は、まさに引き算の発想から生まれたのです。

逆転の発想

ある時、蕎麦屋を営む店主が、「普通の蕎麦屋は儲からない。いっそ、客に蕎麦を作らせてはどうか」と考え、蕎麦打ち体験を開催したところ、珍しがって多くの家族連れが訪れるようになりました。

このように、通常は店主側がやるべきことを顧客側にやってもらうという逆転の発想が、多くの新しいビジネスを生み出しています。いわゆるDIY(Do it youeself)がこういった発想ですね。

また、先程のQBハウスの発想も、この逆転の発想であると言えます。

代用の発想

従来、貸駐車場を運営するにはまとまった用地の確保が必要です。大抵の方がここでビジネスをあきらめてしまいます。そこで考えられたのが、「一般の民家の空いている駐車場を代用してみよう」という発想です。

「用地確保」という工程の代用を「空き駐車場」という発想で代用したのです。これによって考えられたのが「akippa」というサービスです。

一般の民家を使うので、大きな土地が確保できない地域であっても近い所に駐車場があり、空きスペースならではの低料金でレンタルができ、15分単位で事前予約・事前決済が可能です。

こういったビジネス形態を「シェアリング・エコノミー」と言って、最近では普段使っていない自家用車をカーシェアで貸し出すサービスや、最初からカーシェアへの貸し出し目的で車を所有するといったビジネスもありますね。

オズボーンのチェックリスト

このように、様々なアイデアを考える上で参考になるフレームワークの一つとして、「オズボーンのチェックリスト」というのがあります。

- 転用:新しい使い道や他分野への転用を考える

- 応用:何かの真似はできないか?

- 変更:機能や形、利用者を変えられないか?

- 拡大:何かの機能をより強調できないか?

- 縮小:より小さくしたり、機能を省略してみる

- 代用:何かで代用できないか?

- 再利用:新しい使い道を考える

- 逆転:順番を変えたり、役割を変えたりする

- 結合:合体したり、組み合わせたりする

オズボーンのチェックリストを作ったアレックス・オズボーンは、米国における創造性の研究や広告会社BBDOの社長を務めた方です。ブレーンストーミングの生みの親でもあります。

現在、目の前にある商品やサービスから出発して、新商品や新サービスを考える方法が、オズボーンのチェックリストです。

ちょっと使いずらくなったり、人気がなくなったり、取り扱いに困ってしまったりしたものに効果を発揮します。

複数で考える時は、ブレーンストーミングで行ってみるのも効果的です。

覚えやすく呪文のようにすると「ださく似たオチ」です。

だ=代用できないか、さ=逆さまにしたら、く=組み合わせたら、似=似たものはないか、た=他の用途はないか、オ=大きくしたら、チ=小さくしたらと覚えておくと便利です。

アイデアを考えた際に、それをどうやって実現するかを考えるフレームワークとして、「マンダラチャート」というものがあります。それについてはこちらの記事を御覧ください。

いよいよアイデアを形に

これまで様々なアイデアの生み出し方を書いてきましたが、ここからはそれをビジネスモデルにしていく手法です。

まずは、これまで考えてきたアイデアがビジネスとして有効かどうかを全体像を見ながらチェックしていきます。

ビジネスモデルキャンバス

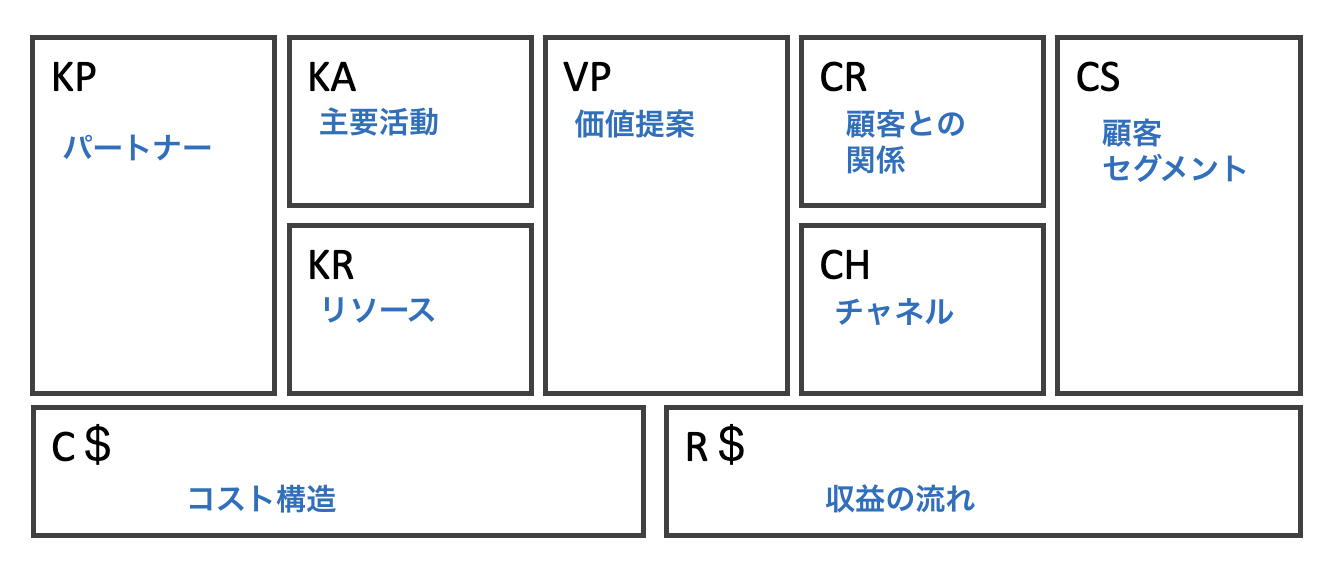

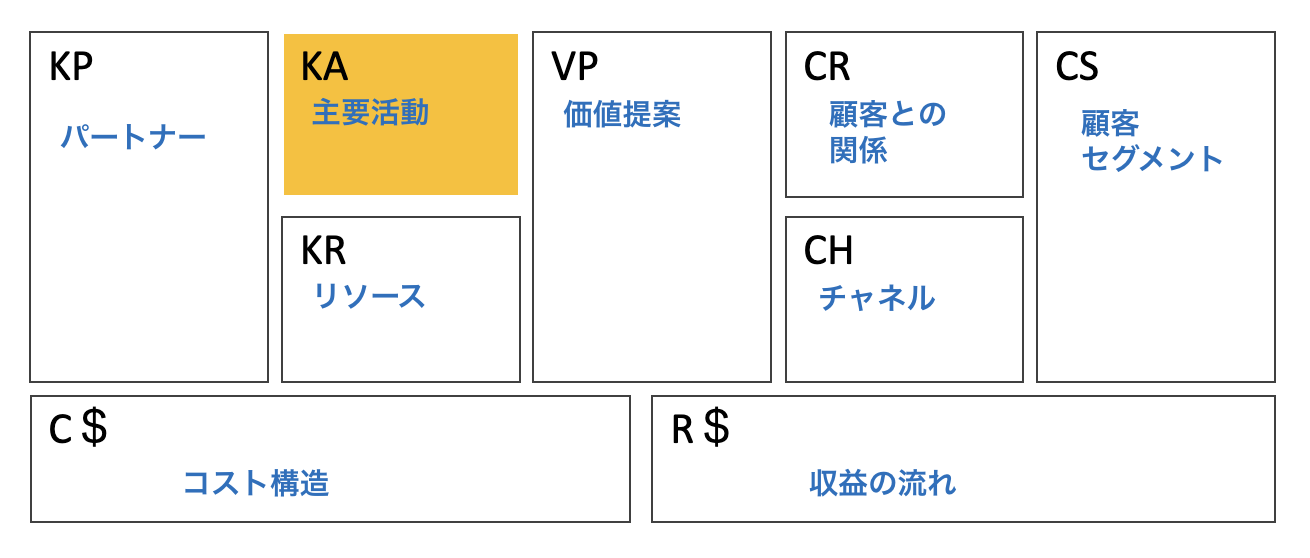

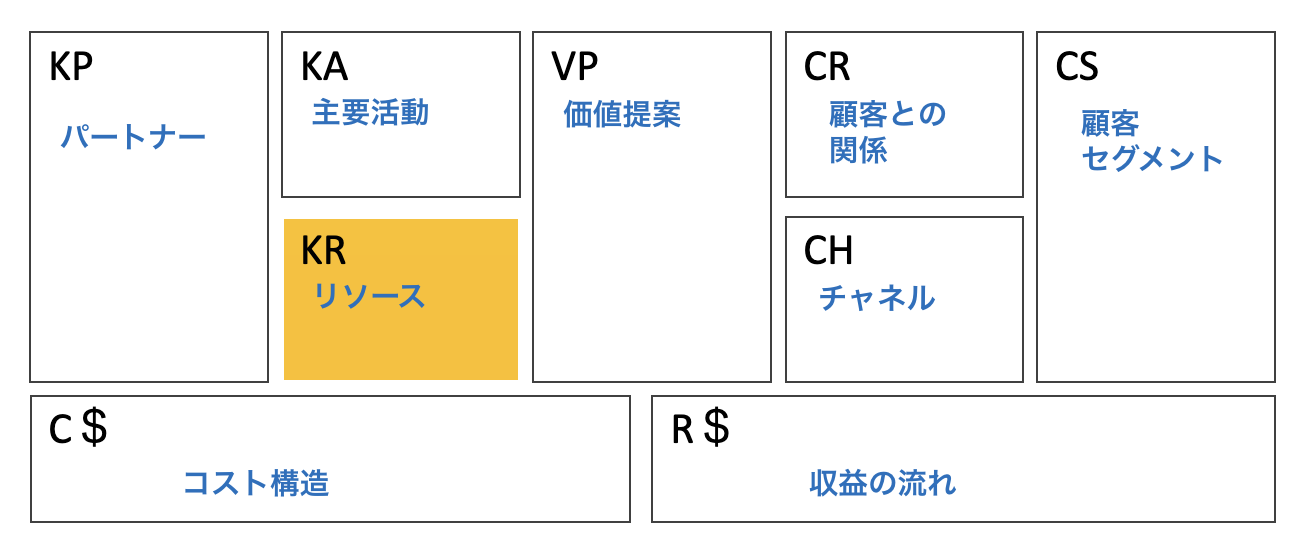

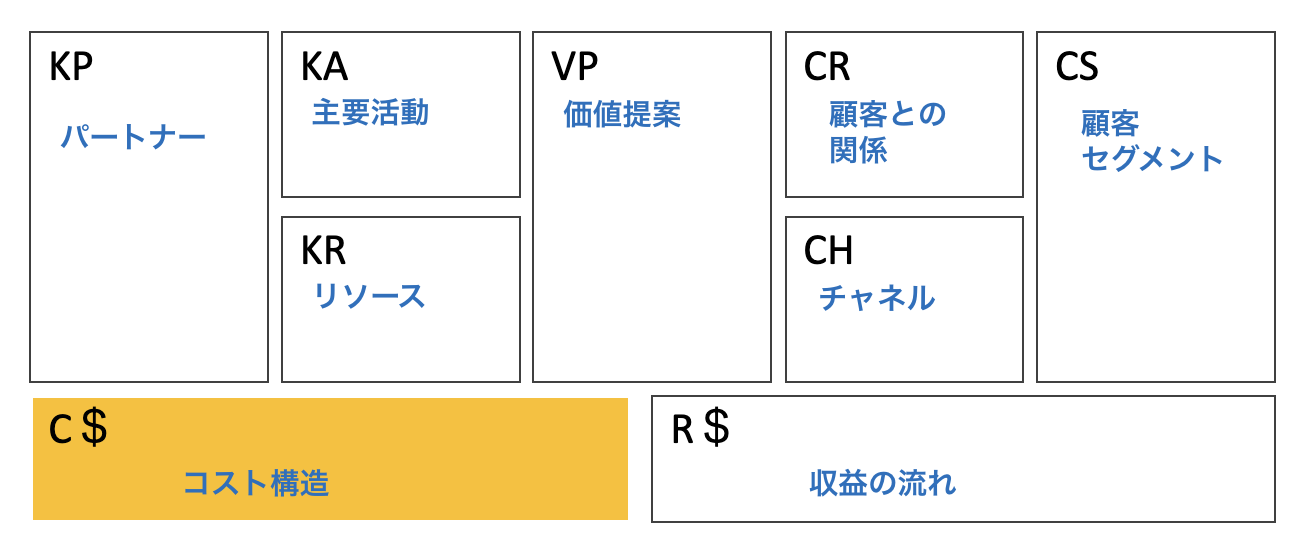

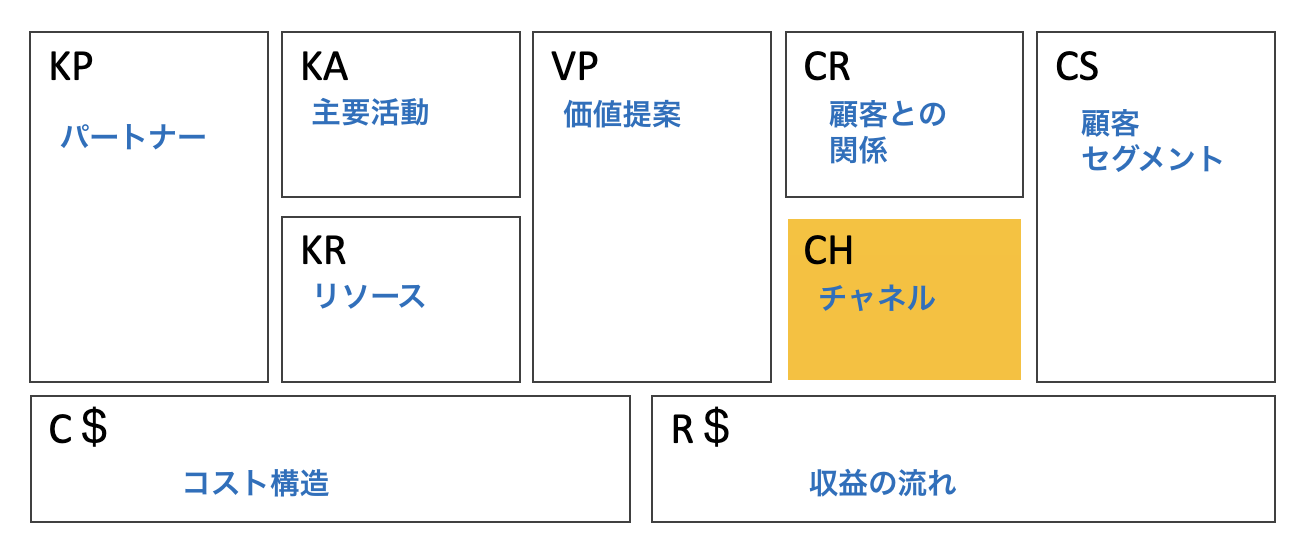

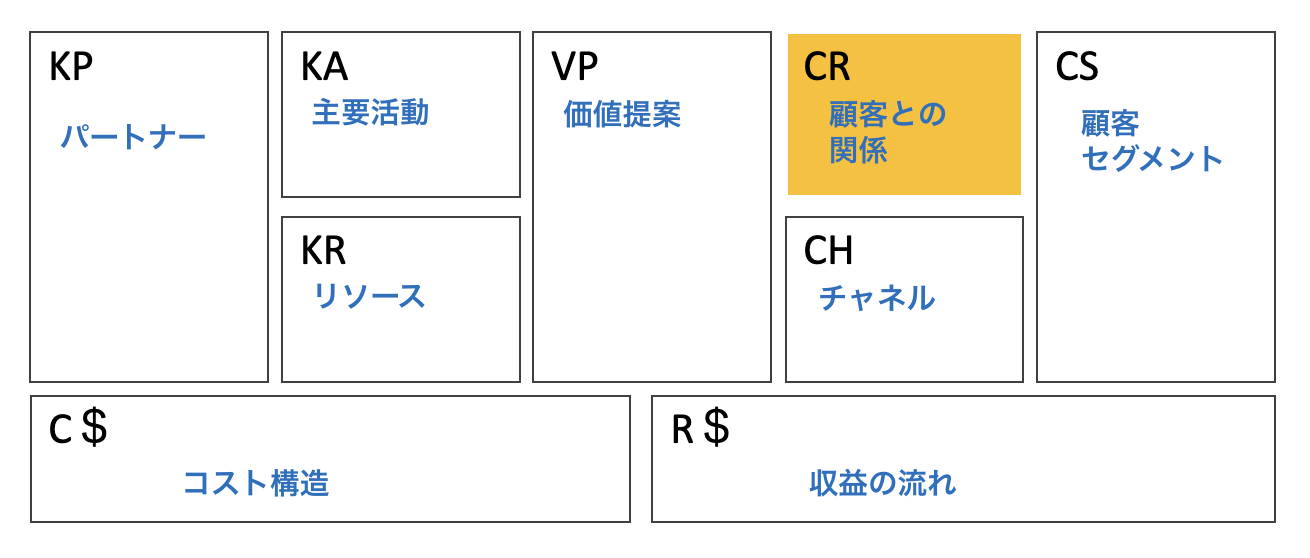

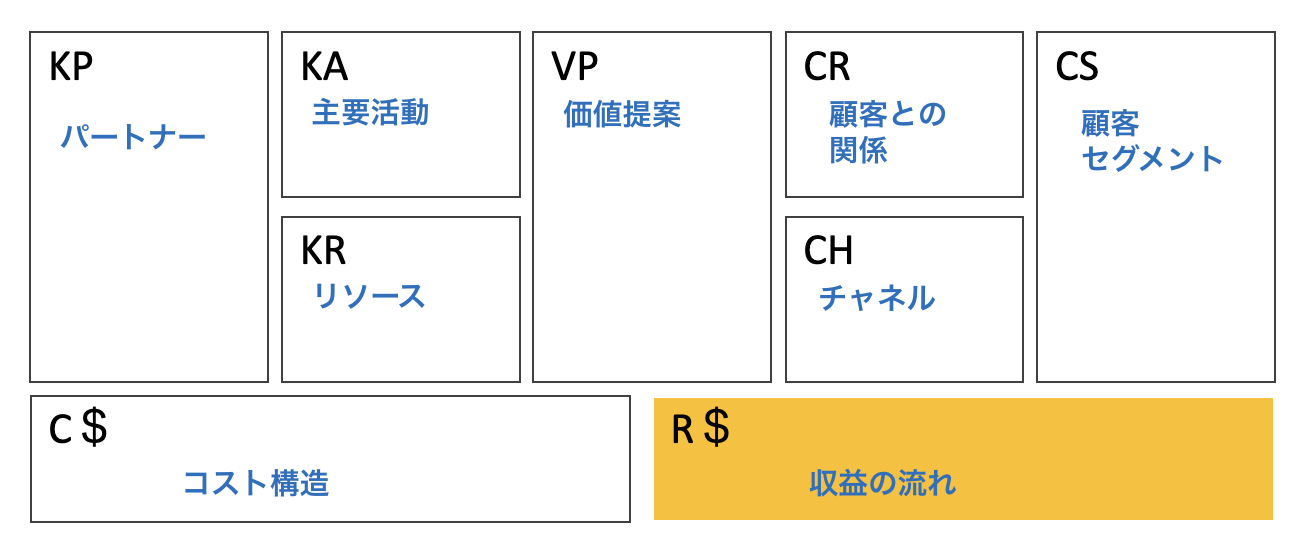

「ビジネスモデルキャンバス(以後、BMC)」とは、ビジネス構造を9つのブロックに分け、その繋がりをビジュアル化していくものです。

元々はMBAの戦略思考過程で学んだものですが、私も常に新しいビジネスへのチャレンジの際には、これを作成していました。

これらの9つのブロックを埋めていくことで、現段階では漠然と考えているアイデアを検証していくのです。

順を追って、これらの項目を説明していきます。

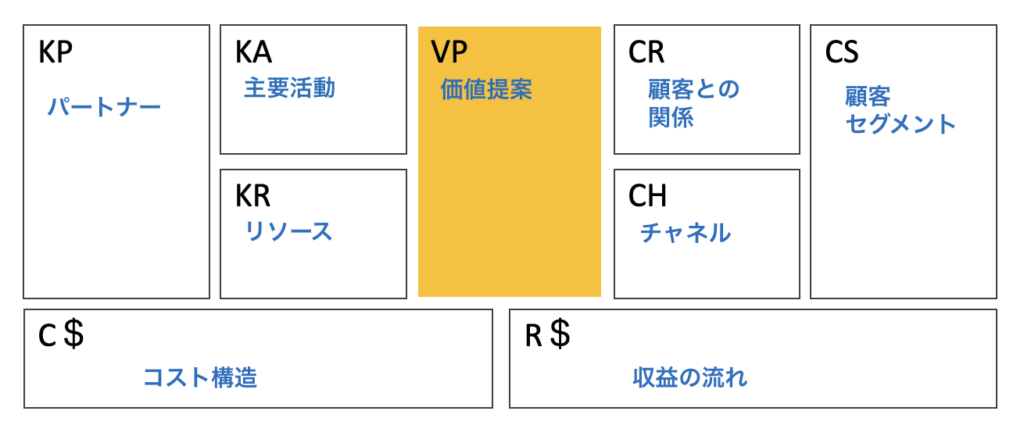

価値提案(Value Propositions)

「アイデアの新しさや素晴らしさをひと言で表現する」ことです。

ここには、ターゲットへ向けてそのサービスを実施することで、ターゲットが得られる価値(ベネフィット)はどういったことかを書き出します。

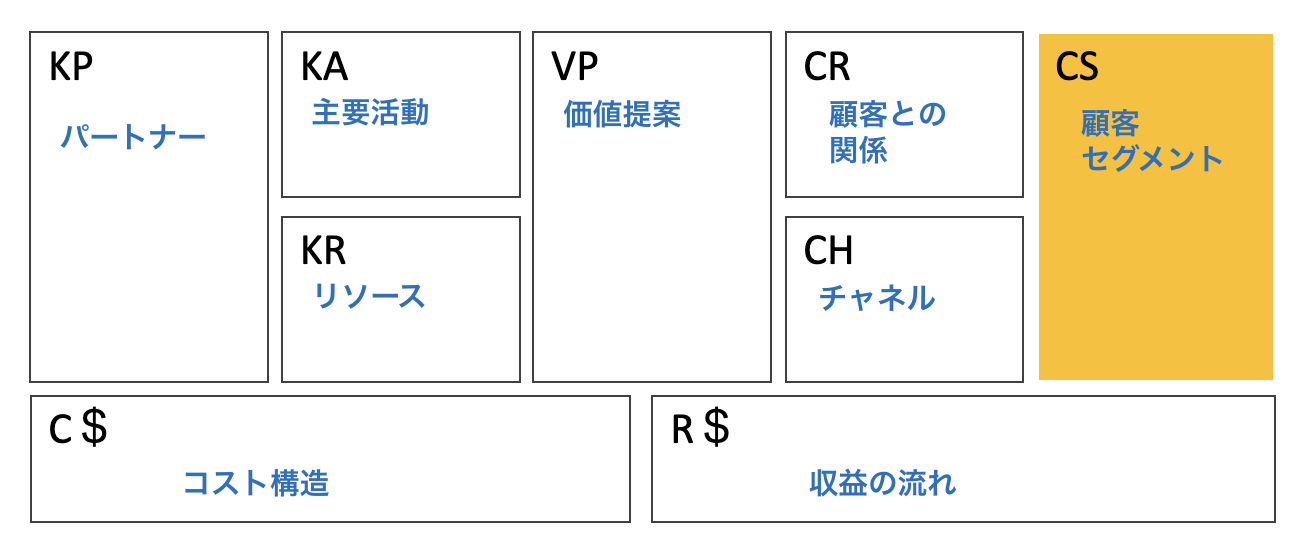

顧客セグメント(Customer Segments)

「そのアイデアによる商品やサービスを買ってくれる人はどのような人・企業なのか?」です。

これにはターゲットを誰にするかという前提の議論が必要であり、この辺の記事を参考にしていただければと思います。

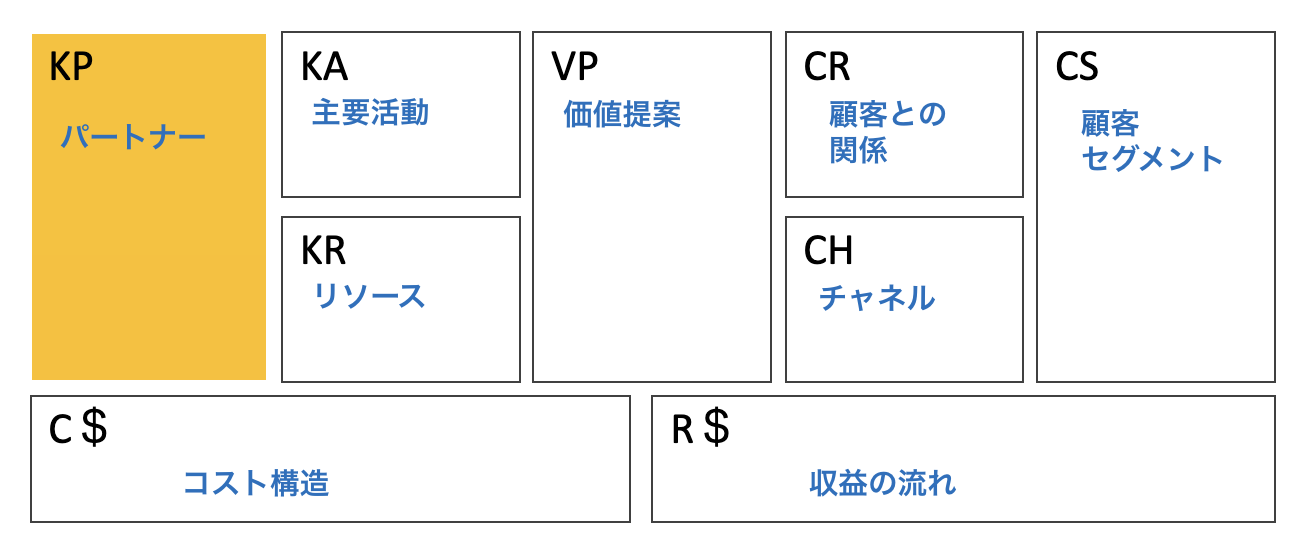

パートナー(Key Partners)

「ビジネスを成功させるために必要な人や企業は誰か?」です。

ビジネスは自分だけでは成功できません。様々な人、企業との協力関係が必要です。パートナーを決める上で大切なことは、「そのパートナーのベネフィットやプロフィットは何か?」を一緒に考えることです。

主要活動(Key Activities)

「あなたの会社で働く人の毎日の仕事の内容を整理してみる」ことです。

この主要活動があることで、顧客やパートナーにメリットが生まれ、それぞれに発生しているコストが軽減できることがポイントとなります。

リソース(Key Resources)

「人や企業以外でビジネスをするために必要なものは?」です。

たとえば、有形商品ならそれを製造する工場が必要になりますし、物流網も必要になるかもしれません。ネットを使ったサービスなどの無形商品なら、そのアプリを稼働させる為のクラウドやサーバーなどのインフラがこれに当たります。

コスト構造(Cost structure)

「どのようなことに最もお金がかかるのか?」です。

たとえば、それを製造する労働者への賃金なのか、それを物流・配信するコストなのか、保管するコストなのか、広告などのプロモーションなのかなどです。

チャネル(Channels)

「あなたと顧客をつなぐものは何だろうか?」です。

たとえば、商品を見てもらう店舗やショールームなのか、ネット上の仮想モールなのか、パートナーが運営する販売網なのかなどです。

顧客との関係性(Customer relationships)

「顧客とは顔合わせしていますか?親密ですか?」

「取引は一回限りですか?それとも今後も継続しますか?」などです。

顧客と対面して販売するのか、訪問販売やコンサルティングなどのように親密な状態で販売するのか、それともネット販売なのか。

また、一見さんのお取引なのか、継続契約を結ぶ「サブスクリプション」のようなものなのかなどです。

収益の流れ(Revenue Streams)

「どのような活動に対して、顧客はどのようにお金を支払ってくれるのか?」です。

顧客がどのようなことにベネフィットを感じてお金を支払ってくれるのかということです。最初の価値提案ともリンクしてくる箇所です。

ビジネスの全体像を今の段階で把握する方法として、ビジネスモデルキャンバスがあります。

ビジネスモデルキャンバスは、あまり難しく考えないで9つの空欄を埋めていくくらいの感じでいくのがお勧めです。

最初から完璧を目指すのではなく、これを作成している途中で気づきが生まれたら、次のステップにその気づきを生かせば良いと思います。

ビジネスには経営&マーケティングの考え方が大切

ビジネスモデルを生み出すコツ、いかがでしたか?

私自身はもうかれこれ、十数年このやり方&Otherでビジネスモデルのチェックを実施してきましたが、こういったものを完璧に仕上げたからといって、ビジネスやその対象である顧客を理解できるわけではありません。

あくまでも、ひとつの考え方としてベースにしていただければと思っています。

また、ビジネスモデルを生み出すためには、経営的な視点のみではなく、マーケティングの考え方が重要です。

それについては、また別の記事で詳しく書いていこうと思います。

ご参考までに、以前書いた「サービスマーケティングの考え方」、「効果的なSTP分析とは?」辺りの記事を読まれるといいかと思います。

エクセルで使えるフレームワーク(オズボーンのチェックリスト&マンダラチャート)

良いアイデアを出すためには、頭の中を整理することが最も効果的です。

今回はエクセルで使えるマンダラチャートとオズボーンのチェックリストを無償提供いたします。

ぜひ、ダウンロードしてブレインストーミング等にお使いください。

マンダラチャートの使い方について、詳しくはこちらの記事で御覧ください。