※この記事のアイキャッチ画像は、DALL·Eで生成しました。

withコロナの状況下において、多くの企業が便利なデジタルツールを導入しています。

その影響もあり、今のデスクワークは数年前と比べて格段に効率化されているはずです。

しかしなぜか、仕事が減るどころか増えているという声をよく耳にします。今回はこのような業務プロセスの盲点をどのようにすればうまく改善できるのかについて記事を書きます。

NotebookLMで作成したPodcastのような音声概要です。チームメンバーと共有したい方やお忙しい方、タイパを優先させる方におすすめです!

※漢字や英単語の読み方については、一部誤りもあることをご容赦ください。

この記事のインデックス

仕事の振り方工夫してますか?

管理職の方にお尋ねします。

あなたは部下へ仕事を割り振る際に、どのようにしていますか?

一般的に、よくあるパターンはこんな感じです。

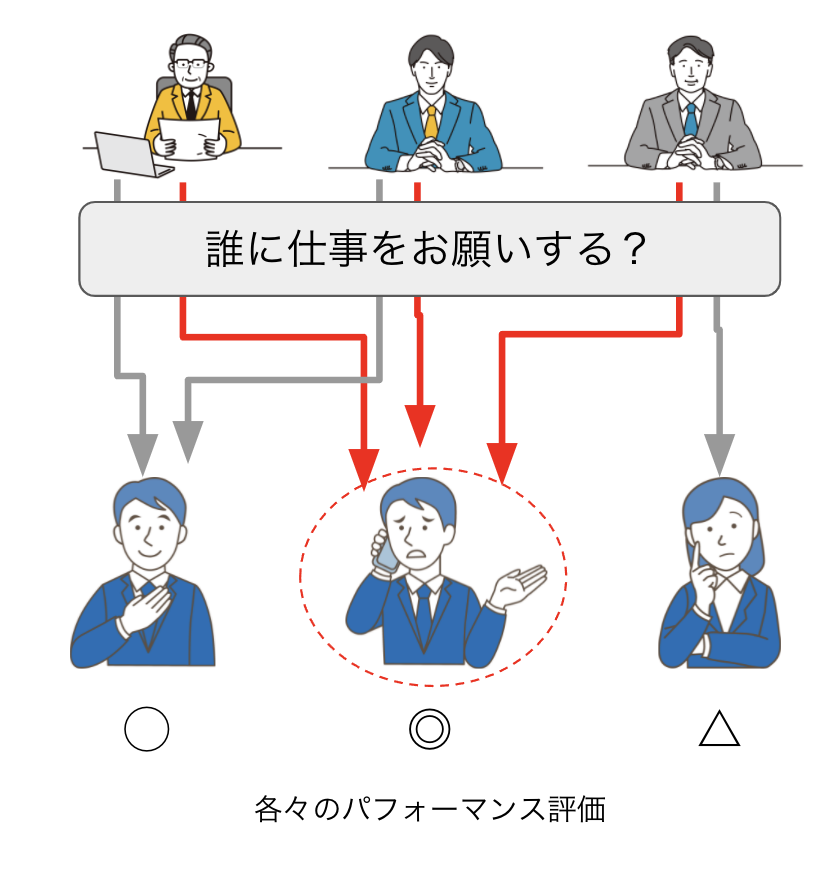

左からパフォーマンス評価が◯の部下、評価が◎の部下、評価が△の部下がいれば、自ずと中央の部下に仕事が集中します。

仕事は自然とできる人や頼みやすい人にどんどん溜まっていき、属人化とブラックボックス化が進んでいきます。

結果として、中央の部下にいつも仕事が集中してしまい、せっかく優秀な人なのにパフォーマンスが悪くなってしまうんです。

たとえば、中央の部下に「そろそと仕事の期限だけど、いつまでにできますか?」と質問すると、「他の仕事もあるので、期限に間に合いません」となってしまうわけです。

まさに、こういったケースを属人化と言います。

経営層は常に「当社の社員はパフォーマンスが悪い」などと言っておきながら、結局その原因を自らが作り出しているというパターンが多いのです。これではできる人はどんどん孤立化していき、できない人はずっとできないままです。せっかくパフォーマンスが高い人材も、終いには「あの人は一人で仕事を抱えていて誰にも譲ろうとしない変わり者だ」といった評価になってしまうのです。

つまり、組織全体のパフォーマンスを落としているのは、仕事を丸投げしている組織の大罪であると言えます。

人に仕事を振るのをやめ、業務プロセスに人を割当てる

業務フローの一部だけをパフォーマンスが高い人へ振っても、その先にボトルネックがあっては結果は同じです。

たとえば、この「パフォーマンスが高い人」を業務システムや業務自動化アプリと考えた場合も同じことが言えるのです。

業務全体の最適化が重要

ここで重要となってくるのは、業務全体の最適化です。

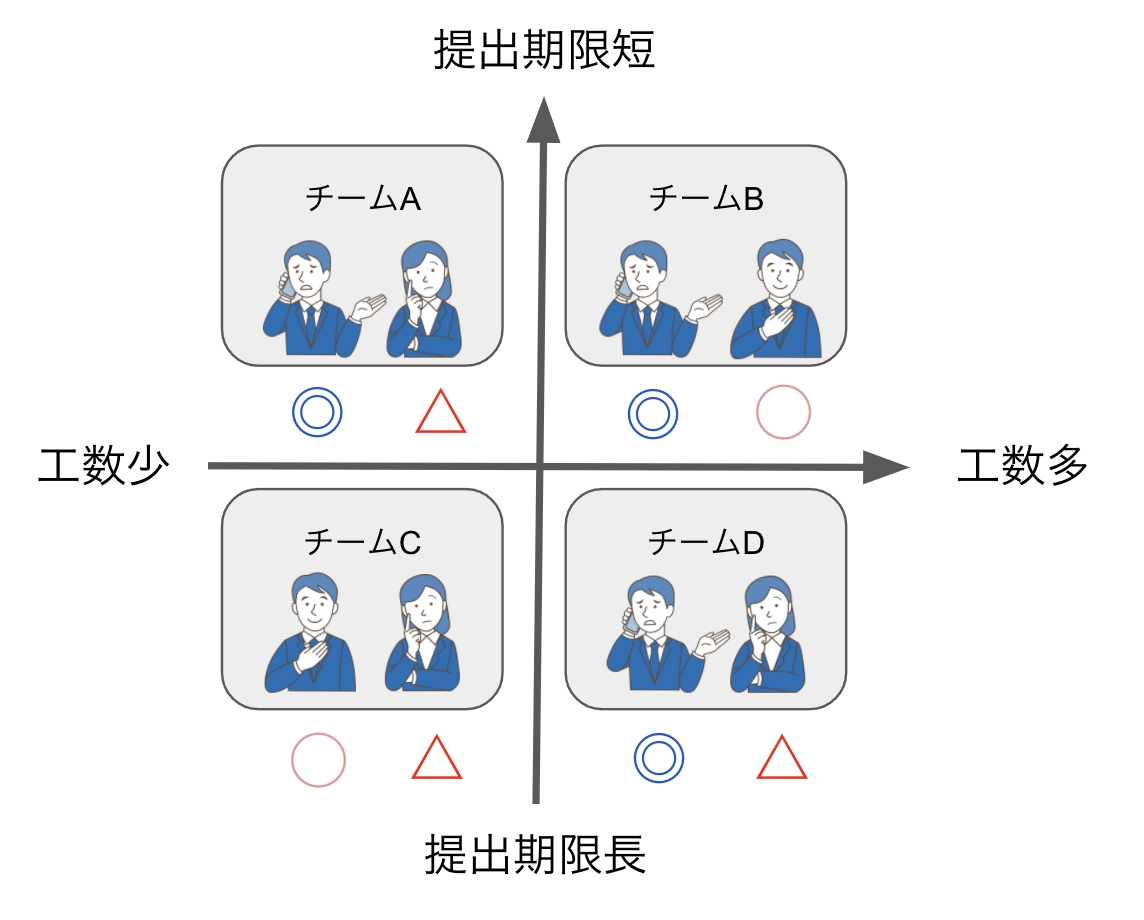

人に仕事を振るという悪い癖をやめて、「業務プロセスに人を割り当てる」という考え方を取り入れましょう。

どんな仕事にも必ずワークフローがあって、先にある工程が終わるまでは次の工程には進めません。

個々の業務プロセスへ人を割り当てる際には、トラブルに遭ったときのことを考慮し、余剰人員も含めて人を割当ていきます。

そして最も大切なことは、人を割当てる際に「できる人」と「できない人」をミックスすることです。

「できる人」の所へ「できない人」を割当てることで、Why「なぜその仕事をやるのか?」、What「何をやればいいのか?」、How「どうやればいいのか」といった知見の交換が進むのです。

どうも後進者が育たないと思っている企業は、この業務プロセスへの人の割当ができていない場合が多いです。一度、それぞれのマネージャーが仕事へ適切に人を割り当てているか検証してみることをお勧めします。

マネジメントは企業のサステナビリティのためにも重要

組織が人に仕事を振っているといつまでも知見が共有されないため、効率よく仕事ができる人は素晴らしい成果を出すが、そうでない人はいつまでも仕事が遅く、その理由も不明確なままです。

また、業務全体が見えていれば、工数のかかる仕事に無駄なリソースが割かれていたり、実はプロセスそのものに問題があったりと、業務の分析、そして改善が進み始めます。

上司が部下へ仕事を丸投げしてはいけないのは、こういった改善点が詳細に見えてこないことでPDCAが進んでいかず、いつまで経っても仕事の質が上がらない所にあります。

もし、属人化し、ブラックボックス化している仕事を抱えたまま、優秀な人材が組織を離脱したらどうされますか?

今の時代、一箇所で一生骨を埋めようという人材は少なくなっています。せっかく教育・訓練を重ねて人を育てても、組織に利益をもたらし続けるとは限らないのです。

会社の価値を属人化してはダメで、企業のサステナビリティのためにも人材をうまくミックスして全体最適なマネジメントを行っていくことが重要です。

業務のデジタル化がうまくいかないケースについても、プロセス全体のマネジメントができていないことが原因である場合が多いです。システム会社からどんなに優秀なシステムを案内されても、それを既存の業務プロセスのどの部分に割り当てれば効率化できるのか、それを導入することで全体プロセスをどう変更すれば、どのような効果が出るのか想像できていないんです。

理想通りにはいかないのがプロジェクト管理

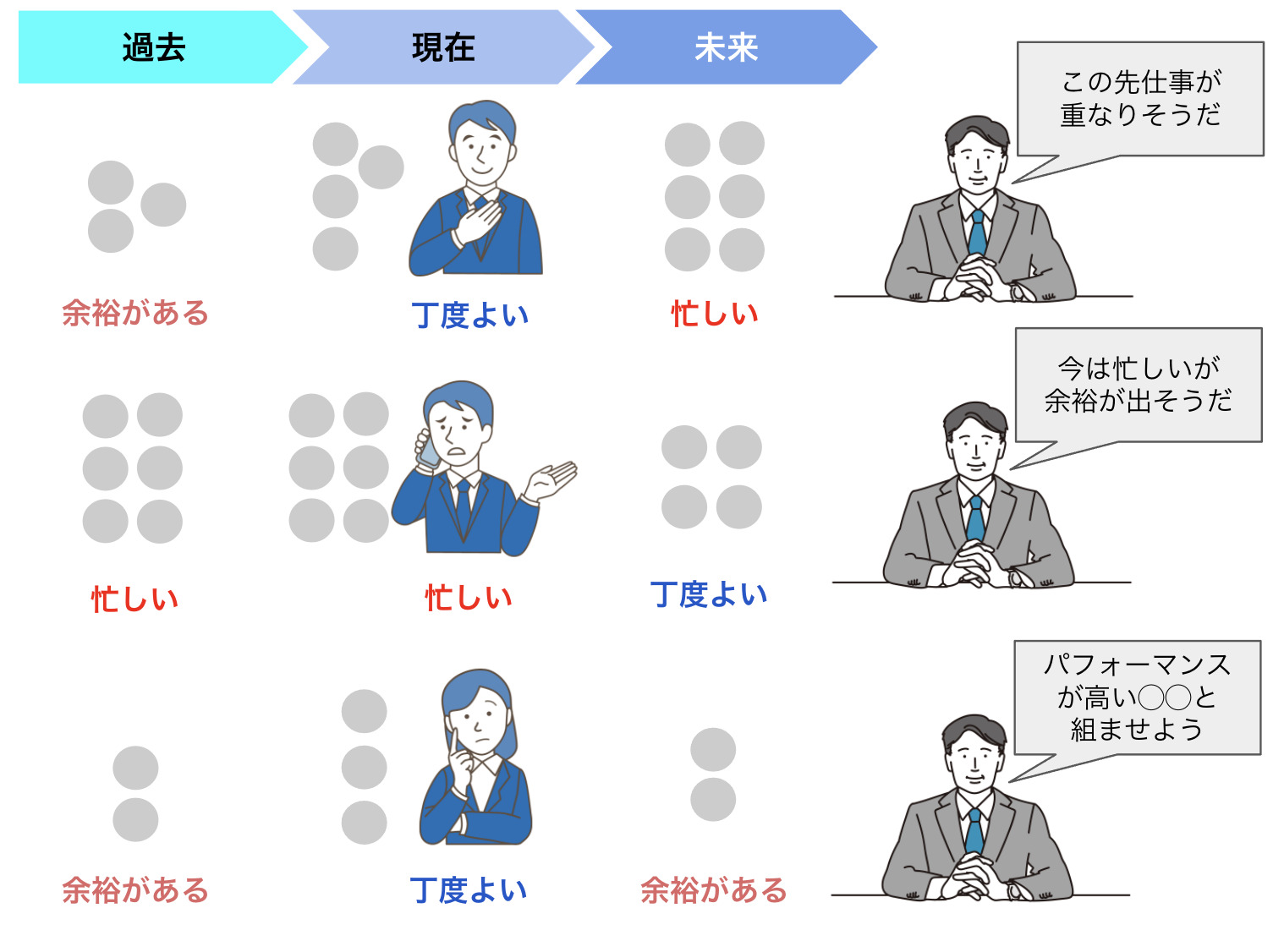

大抵の場合、実際のプロジェクト管理は理想通りにはいきません。

工程をきちんと分けてガントチャートを作ったとしても、必ずしも全員がその仕事にすぐに取り掛かるわけではありません。

「だって、締切はまだ先だからもう少し経ったらやるよ」というのが担当者の言い分ではないでしょうか?

まるで夏休みの宿題みたいですが、大抵の人はゴールの期限を見せるとこう考えるのです。

そんな状況で、万が一作業が後ろにずれ込むと、次の工程にも影響が出ます。そして次の工程も…と連鎖して期限に間に合わなくなるのが通説です。

そうならないためには先にリソースを確保しておき、「はい、今から◯◯をスタートさせてください」とリマインドする必要があります。

それに対して製造業では、業務プロセス全体が明確に整理されており、分業体制の基盤がしっかりと出来上がっています。

製造業でオートメーション化やDXが進んでいるのはそのせいですし、労働生産性も明確に管理されています。

それに対してデスクワークをしている方々は効率化が進んでいません。

第三次産業が加速してくる段階で、なぜかこのワークフローを管理するといった観点が抜け落ちてしまっているのです。

とはいえ、何でも効率化されていれば、皆幸せなんでしょうか?

恐らく、この問いの答えが、プロジェクトマネジメントを曖昧にしてきた理由なのではないかと思います。

仕事の充実感とは何だろう?

ここは人によるところもありますが、単調な作業を地道にこなすことに充実感を覚える人もいれば、「喫煙所に行って井戸端会議をやってこよう」という感じであっても、そこから情報を引き出して仕事を有利な方向へ進めて貢献することができる人もいます。

つまり、仕事の充実感とは人の主観であって、やっている作業は同じだけど、どんな意味を見出すかによって得られるものは異なり、そこに各々が価値付けしているわけです。

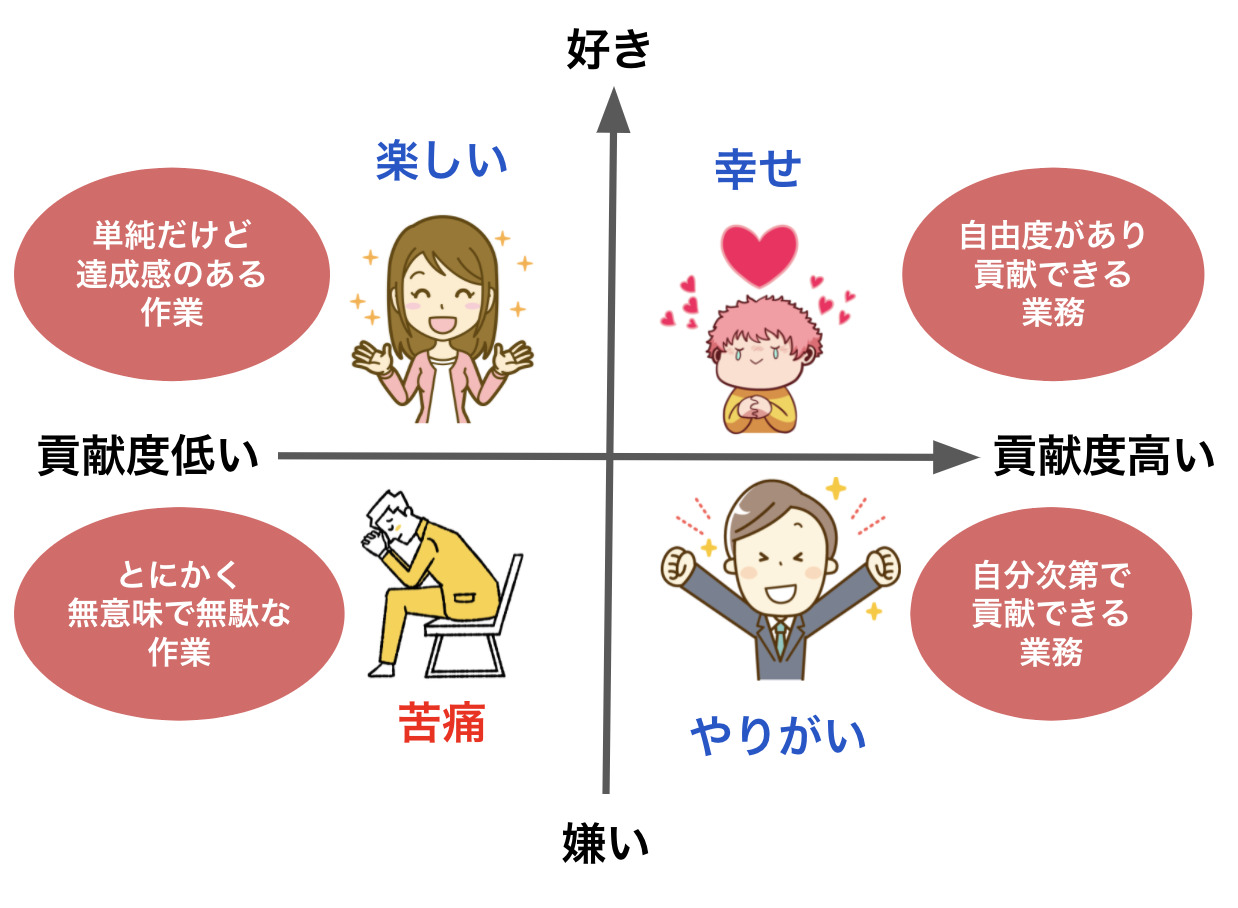

仕事の価値観と幸福感はこんな関係性じゃないかと思います。

最も良いのは貢献度が高く、自分自身も好きな仕事ができることです。

しかし、貢献度が低くても、その仕事がたまたま好きであれば楽しいと感じます。

逆に嫌いな仕事であっても、それが貢献度が高い仕事ならやりがいが支えてくれます。一番最悪なのは、低価値で嫌いな仕事です。これをこなす社員は苦痛でしかないでしょう。

なぜ、DXが進まないかと言えば、各々のスタッフにとっては必ずしも単純なルーティンワークが悪ではないからです。うまく左下のような作業を効率化できたらいいのですが、同じ作業でも人によって価値観は異なりますし、企業の中に左上のような楽しみを持った人は割とたくさんいると思っています。

根本的に人は給与をもらって自分の生活を豊かにするために働いているわけで、組織の中の多数派は「いかに自分が楽しく稼げるか…」という発想を優先するのです。

それとは逆に、少数派である経営層は全体最適により効率化を促したいと考えます。そこには部分最適の発想はありません。

このお互いのマインドセットの壁を乗り越えるのが困難で、多くの経営者やマネージャーが苦しんでいるのではないかと思います。

余白を持たせるのもマネジメントのテクニック

私は長年、店舗やら企画部門やら、BtoBの現場やらをマネジメントしてきました。

そこで培った経験で感じるのは、マネジメントには一定の余白が必要だということです。

余白とは、悪く表現すればマネジメントの穴であり、効率化の邪魔になるものかもしれません。

しかし、人はロボットやAIではありません。前述したように、人にはそれぞれ違った価値観があります。

その価値観を束ねて、うまくプロジェクトをコントロールし、それぞれの部分最適を結果として全体最適へと繋げていくのが余白を持たせるマネジメントです。

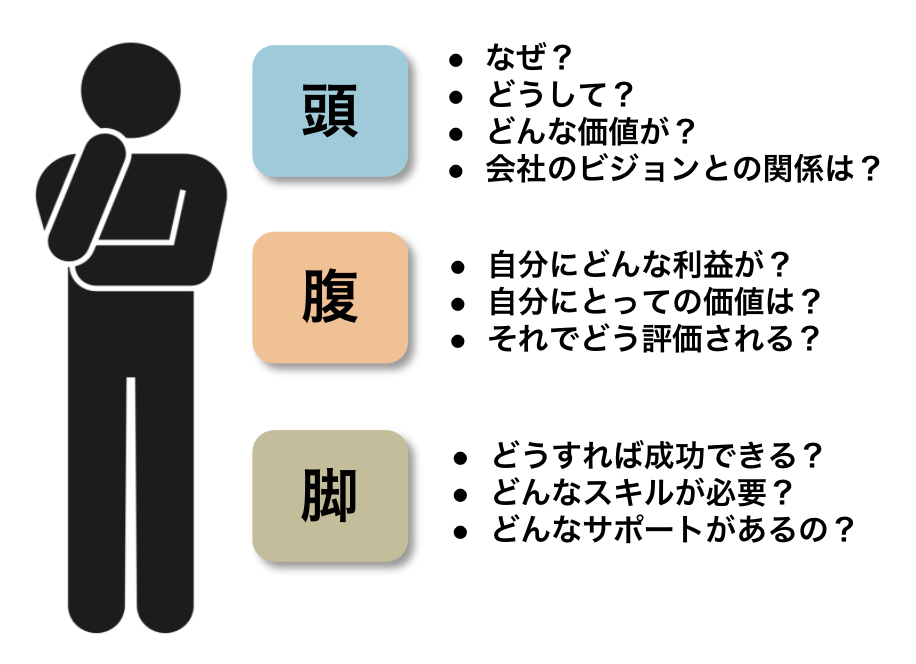

人は頭で理解し、お腹で納得し、脚で行動する

人を動かすには、3つの要素が必要です。

私はそれを昔から、「頭・お腹・脚」だと考えています。

頭で理解させ、お腹で納得させ、脚をサポートすることが、変化を効果的にマネジメントできる手法だと考えています。

よくある過ちは、頭で理解させたがお腹で納得させていないことです。

人はあくまでも利己的ですから、本人を納得させてプロジェクトに巻き込み、自らプロジェクトの成功について考えさせる状況を作ってあげることが大切です。

決して、無理矢理相手を巻き込んではいけません。

そして最後に、今の現状とあるべき姿とのギャップを埋めるための知識・経験「脚」を補完します。これには他者からのサポートが必要です。

もし、思うように部下を動かすことができていないときは、それぞれのパーツ別にうまくできていること、うまくできていないことを整理し、足りないことを補完してあげる必要があります。

DXは「余白」と「効率化」のバランスで動かす

「余白がある」というのは、言い換えれば「裁量が認められる」ということでもあります。人は自分の裁量で貢献した仕事にこそ真の喜びを感じ、成長していきます。

たとえ地道なルーティンワークであっても、突き詰めれば他の視点では発見できなかったような改善が見つかるかもしれません。

そうやって、人が介在した方が最適である部分と、余白なくコンピューターが処理した方が最適である部分を見つけ出し、その融合でDXを設計していくことが成功の近道だと思っています。

デジタル化を目指すためのツールは、単に契約すれば終わりではなく、日常的に使う側、それをマネジメントする側、目的達成のためのプロセスを設計し、それを外から支援し続けるSaaS企業とのコラボレーションが必要です。

このホワイトペーパーは、私が顧客側の立場で経験してきたDXツール導入の経験を踏まえ、その手順や全体最適のヒントをまとめたものです。

ぜひ、DXツール導入のお役に立てればと思います。