※この記事のアイキャッチ画像は、DALL·Eで生成しました。

とても素晴らしい製品を作ったり、お客様のためになるサービスを作ったとしても、対象としている顧客の心に響かなければ買っていただけるチャンスはありません。

顧客満足度を上げることはとても大切なことですし、そのためにはまず製品・サービスの品質を上げなければと考えます。もちろん、間違っているわけではなく、これはこれでとても大切なことです。

NotebookLMで作成したPodcastのような音声概要です。チームメンバーと共有したい方やお忙しい方、タイパを優先させる方におすすめです!

※漢字や英単語の読み方については、一部誤りもあることをご容赦ください。

この記事のインデックス

価値観とは何だろう?

たとえば、見渡す限り周囲に何も無く、交通の便も悪い過疎化した村に多くの移住者を迎え入れるのはかなり難しい課題です。

「自慢する観光資源もないし、こんな村に住んでみたいと思う人なんているだろうか?」と考えるのが普通です。

では、それなら村に派手なテーマパークや都会的なホテル、タワーマンションを建てれば移住者を増やせるでしょうか?

恐らく、ただ建立するだけでは投資対効果はあまり見込めないでしょう。

こういった難しい課題に正解はありませんが、少しでも正解に近い施策を打つことを考えなければなりません。

皆さんは普段、「それって何となくそんな感じ?」と思うことはないでしょうか。

たとえば、商店街によくある回転寿司と小洒落た外観の寿司店があったとします。食事を安く済ませたいと思う方は、恐らくよくある回転寿司の方へ入るでしょう。

しかし、品質の高い寿司を望んでいる方は小洒落た外観の寿司店の方へ入るのではないでしょうか?

よく芸能人が高価な食材と安価な食材を見分けることができるかという番組がありますが、全問正解できる人はほとんどいませんね。これは提供者と消費者の認識に大きな乖離があることを表しています。

商品の価値をその提供者と同じように正しく認識しているユーザーなど、ほぼ存在しないと言っても良いでしょう。

なぜなら、消費者が価値を正しく認識するには消費者側にも提供者と同レベルの知識や経験が必要だからです。

つまり、消費者が感じる価値観とは、自分勝手に認識している価値「知覚価値」だということです。

消費者は事前に得られる情報価値で物を買っている

知覚価値というのはその物の実際の価値ではなく、「消費者が認識している価値」のことを言います。使う人にとってのイメージや信頼性、その雰囲気といった抽象的なものがユーザーの価値観を作り上げているのです。

では、この「知覚価値」を高めれば、前述のような過疎化した村でも移住者を増やせるのかもしれません。

製品の品質という観点で考えた場合、「知覚品質」という言葉があります。

知覚品質(Perceived quality)とは、そのブランドに対して「消費者が認識している品質」のことで、 単に製品の機能や性能だけではなく、信頼性やサービス、雰囲気などの抽象的な価値が含まれるものです。

つまり、知覚価値の高い製品・サービスを作り上げるためには、この「知覚品質」を高めることが大切だということです。

その村がどんなに素晴らしい景色と環境を持っていて、住人がとても親切で馴染みやすかったとしても、そこに住んだことが無い方にはそれを感じることはできません。

つまり、売り手が真に良い製品を持っていたとして、「当社の製品はとても素晴らしい価値がある」とアピールしたところで、消費者の「知覚品質」が低ければ、それが消費者にとっての価値観となるわけです。

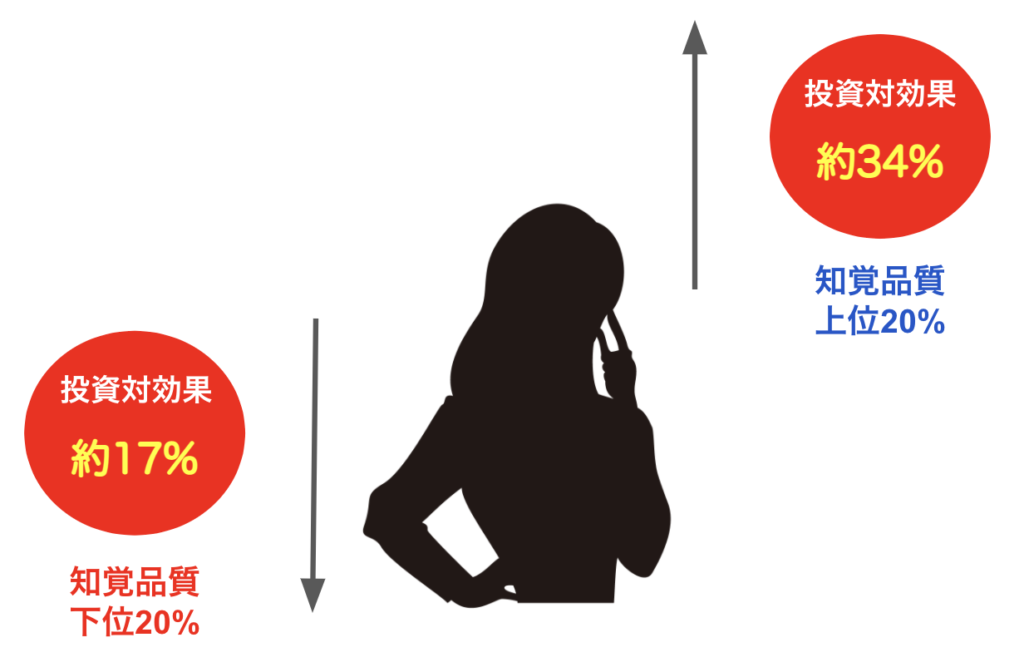

経営学者のバゼル&ゲイルの研究によれば、知覚品質で下位20%に属するビジネスは平均して約17%の投資対効果しか生み出さないのに対して、上位20%に属するビジネスでは、平均して約34%の投資対効果が生み出されるとのことです。

この結果は、知覚品質が高いほどビジネスの収益率が良くなるということを示しています。

つまり、いくら商品価値を高めても、知覚品質が低ければあまり意味をなさないと言うことです。

製品・サービスはもちろんのこと、企業そのものをブランディングしていくことが非常に重要なのです。

企業のブランディングについてはこちらの記事で説明しています。

オリジナリティが高い製品ほど価値は伝わりにくい

取り扱っている製品が既に市場に出回っており、特に価値を伝えなくても消費者が買ってくれる商品は知覚品質の影響が少ないと言えます。

しかし、既に市場で コモディティ化 した商品には競合も多く、他社が持たない価値を持つか、他社より安くなくては買っていただけません。

特にサービスなどの無形商品を扱っている企業はオリジナリティが高く、事前に消費者に分かってもらうのも一苦労です。

ですから、ブランディング以前にサービスやオリジナリティの高い商品は、「事前の情報伝達手法」を工夫しなければならないのです。

では、どのようにすれば事前に消費者へ「知覚価値」を伝えることができるのでしょうか?

既存の似通った製品・サービスと比較させる

既に市場に出回っており、自社製品・サービスと価値が似ている商品を比較させます。

たとえば、これまでには無い新しいドリンクを市場に出すとして、それがスポーツ飲料と同じ効果を持つなら既存のスポーツ飲料と比較して、どこが異なっていてどのような便益があるのかを示します。

もし、わずかにアルコールが入っているのならアルコール飲料と比較してもいいかもしれませんし、ダイエット効果があるのなら特保認定のドリンクと比較してみてもいいでしょう。

いずれにせよ、自社の製品・サービスをどの市場に向けて、どんな人に買っていただきたいのか、他社との差別化ポイントはどこにあるのかなど、マーケティングの基本である STPや4P戦略をしっかりとやることが重要です。

体験価値を感じてもらう

事前に知覚価値を伝えるためには、製品・サービスの体験価値を使えることが最も効果的です。

その手法として2つ考えることができます。

1つ目は製品・サービスの体験会を開催することです。

展示会へ出展するという方法もあれば、ターゲットがよく立ち寄りそうな施設・店舗に展示してもらうといった方法もあります。

地方の特産品を都心の百貨店で期間限定販売したりする物産展などがこれに当たります。現地に行くことができなくても、まるで実際に旅行に来たかのような活気があり、人が多く集まります。

また、物産展をきっかけに商売の幅を広げる店も多く販路拡大のきっかけとしても魅力があります。

スーパーの試食コーナーもこれの一環と言えるでしょう。

2つ目は既に体験した顧客にSNSや商品レビューなどで告知してもらうことです。

心理学の分野で、人は特に自分と似通った他人に興味を持つことで知られています。主に、故郷が一緒や大学が一緒、趣味・嗜好性が一緒などといったことです。

また、その人が尊敬する人や憧れている人にも深い関心を持つ傾向がありますから、芸能人や インフルエンサー にレビューしてもらうなどといったことはとても効果的です。

最近では アーリーアダプター や インフルエンサー を招待し、限定お披露目会やワークショップを開催するといった手法もよく見られるようになりました。

また、BtoBであれば、同じ業界、セグメントの企業や競合、憧れている企業などに導入事例をいただくといったことも効果的です。

もちろん、体験していただく以上に伝わる方法はありません。

しかし、もしもこの体験で「これじゃない感」が生まれてしまうと、その消費者は二度とリピートしません。

「使ってみたら意外と良かった」「会ってみたら意外と良い人だった」となるよう、体験空間の演出には工夫を凝らす必要があるでしょう。

食べ物なら味だけではなく、空間全体の雰囲気やシズル感といったものも重要です。

加えて、事前に悪い先入観を持って体験していただくよりは良い印象を持っていただき、興味を持って体験していただく方が効果的なのは言うまでもないでしょう。

事前にイメージを想起させる手法として、「文脈効果」というものがあります。それについてはこちらの記事を御覧ください。

品質・信頼の実証

知覚品質を高めるためには、その製品・サービスの品質や信頼も重要な要素です。

前述のような良い口コミも効果がありますが、もっと社会的に証明されるような根拠が大切です。

たとえば、住宅メーカーであれば耐震実験の様子を動画にして、「震度7に〇〇回耐えた」のような実証が分かりやすいですし、販売店なら「〇〇総研の調査で顧客満足度アンケートNo.1」といった競合比較のエビデンスに効果があります。

ダイエット効果のあるドリンクを証明するなら「特定保健用食品として認定されている」などのエビデンスがあると信頼しやすいでしょう。

また、品質・信頼を証明する他の方法として、生産現場のこだわりを示すといった方法があります。

原料の仕込みから収穫、品質検査までのプロセスを写真や動画付きで証明するのが良いでしょうし、野菜のように小規模な農家で作られることが多い製品であれば、生産者の顔写真や名前を出すといったことも効果的です。

こういったことから希少性や伝統性、テクノロジーの高さなどを証明することができます。

加えて、製品へのこだわりや共感を持てる哲学なども品質・信頼を高める要素となります。

こういった方法で知覚品質が高まれば、従来製品より高価であっても市場を独占するような価値を生み出せる場合があります。

社会的な問題に関心があること

同じような機能的価値を持つ商品やサービスがあったとき、消費者は環境問題や個人情報保護、人権問題などに、より関心のあるブランドを選ぶ傾向にあります。

特にミレニアル世代やZ世代は共感を持ったブランドから製品・サービスを購入する傾向があります。

これらの世代は、共感したブランドの広告を自らSNSで発信する傾向にあります。

さらにこの層は、クラウドファンディングの参加者であることも多く、モノを買うというよりはモノやコトに共感して投資するという応援消費の傾向が強いのも特徴です。

こういった見解について、こちらに詳しく書いています。

品質を高めるのは知覚価値

あらためてまとめると、品質を高めるのはこれらの「知覚価値」であるということが言えます。

これらによって、生産者が消費者へ伝えるメッセージが変わり、それによってコンセプトが変わり、ビジネスモデルも変わっていきます。

以下の記事でも書いている通り、市場は交換の市場(標準品の大量生産・大量消費)からつながりの市場(パーソナライズ前提の消費)へと変化しています。

このつながりの市場を生き抜くためにも、顧客一人ひとりに対するマーケティングを実施するための手段が重要だと言えるのです。

話は冒頭の「見渡す限り周囲に何も無く、交通の便も悪い過疎化した村に多くの移住者を迎え入れる課題」に戻りますが、そのヒントはその村の知覚品質を高め、ターゲットにしたい層の知覚価値を高めることです。

そのためにはターゲットとなる層が普段からどのような課題を持ち、どのようなことに興味を抱き、どんな夢を持っているかにフォーカスすることです。

「移住」というテーマはあきらかに大きく尺の長いライフイベントですから、現時点から死ぬまでの間にどのようなライフスタイルを歩んで行こうとしているかについて、真剣に考える必要があります。

流行り廃れのキーワードだけでは移住者を不幸にしてしまいますし、真の目的はとりあえず来てもらうことではなく、住み続けてもらうことのはずです。

短期間で「これじゃない感」が出てしまっては、移住者を増やすことはできません。

ですから、村の雰囲気や短期的なイベント感だけではなく、既にその村に暮らす人々の幸福や政治、経済に至るまで中長期できちんと整備していく必要があるのです。

また、これは製品・サービスであっても同様ですが、それを使う人々(この例なら移住してくる人々)が自らそれ、そこに価値を作り出す仕組みを設けることが重要です。

人は自ら能動的になり、自己実現欲求が強くなることで、よりLTV(ライフタイム・バリュー)が高まるからです。

生理的な欲求や安全欲求などの欠乏欲求は当たり前のように提供されるべきですが、自己実現に向かって絶えず成長しようとするモチベーションを持ってもらう方が、より定着性が高まりファン化していくのです。

マーケティングの基本について解説した記事です。

消費者の購買行動プロセスを解説した記事です。